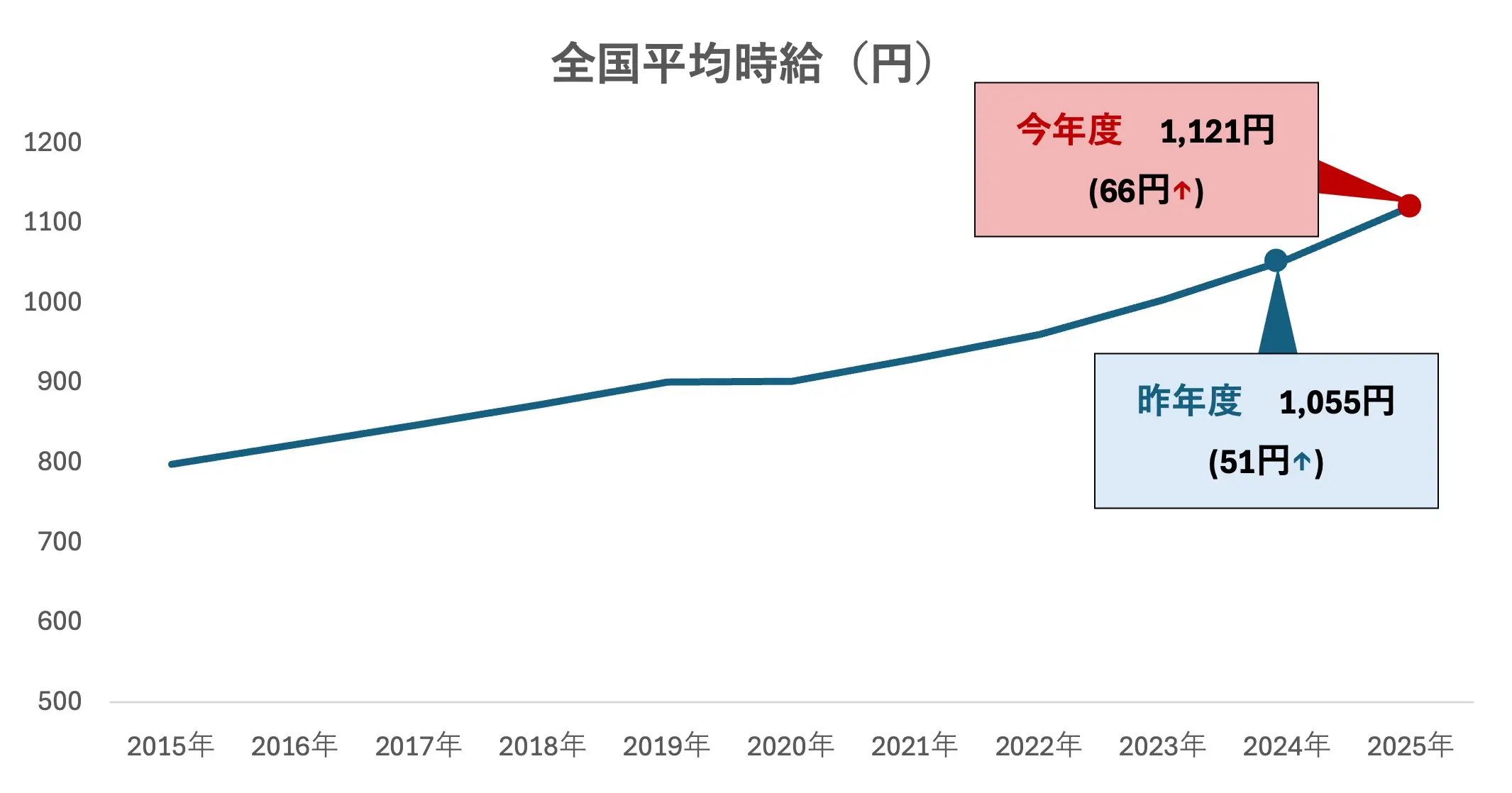

2025年度は最低賃金が時給66円アップ!全国加重平均が時給1121円に。

2025年度の最低賃金の答申が出そろい全国平均で時給1,121円(+66円)となりました。

これは、過去最大の引き上げ幅です。これにより、全都道府県で時給1,000円超えが実現しました。

特に中小企業や地方企業の採用担当者にとっては、求人原稿の時給設定や人件費見直しなど、対応すべきポイントが多くなる可能性があります。

また、時給が一律に底上げされることで、従来の待遇では応募が集まりにくくなるケースも考えられます。

本記事では、エリア別の引き上げ目安や、過去からの推移をわかりやすく整理し、採用現場で知っておきたい最低賃金の最新情報とその影響について解説します。

※2025年(令和7年)最低賃金(全国版)|深夜最賃付

⇒無料ダウンロードはこちら

2025年度 全国平均:時給+66円、過去最大の引き上げ幅

2025年9月5日までに47都道府県の地方審議会による最低賃金改定額の答申が出そろい、全国加重平均は1,121円となりました。

これは前年度比で 66円の引き上げ(6.3%増) にあたり、制度開始以来、過去最大の引き上げ幅 となります 。

引き上げ率は 6.3% で、昨年度の 5.1%(51円) よりも大きく上回りました。

これにより、全47都道府県で最低賃金が1,000円を超えることになりました。

エリア別の引き上げ幅の目安

厚生労働省によると、各都道府県ごとに以下の目安額が示されていました。

Cランクではやや高く設定されており、地域間格差是正が意識されています。

| ランク | 都道府県例 | 目安額(円) | 引き上げ率(目安) |

|---|---|---|---|

| Aランク | 埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪 等 | 63円 | 約5.6% |

| Bランク | 静岡・北海道・宮城・福島・岐阜・兵庫・広島 等 | 63円 | 約6.3% |

| Cランク | 青森・岩手・秋田・佐賀・沖縄 等 | 64円 | 約6.7% |

※厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」

過去からの最低賃金の推移

2023年度:前年度から約1,000円を初超、引き上げ幅過去最大

2024年度:51円前後の引き上げで平均が1,055円前後に(16都道府県が1,000円超)

2025年度:今回の66円引き上げにより1,121円へ。通算で過去最大幅となり、引き上げ率は 6.3% に達しました。

政府は「2030年代半ばまでに全国平均時給1,500円」という目標を掲げ、毎年大幅な引き上げを続けています。

最低賃金の上昇は、企業の人件費や採用条件にも直結する重要な指標です。採用担当者にとっては、過去の推移と今後の見通しを把握することが、今後の採用計画・給与設計を考えるうえで欠かせません。

2025年度の全国最低賃金は?

2025年度の全国最低賃金は、昨年度の引き上げ額(51円)をさらに上回り、全国で66円の引き上げ額となりました。

以下、具体的な最低賃金の金額や近年の引き上げ状況、給与形態別の計算方法について解説します。

【2025年度】全国都道府県別の最低賃金一覧

以下、各都道府県の2025年の最低賃金改定額(※9月8日時点)を、2024年の最低賃金額と比較する形でまとめました。

都道府県名 | 2025年度 時間額 | 改定額(2024年度) |

北海道 | 1,075円 | 1,010円 |

青 森 | 1,029円 | 953円 |

岩 手 | 1,031円 | 952円 |

宮 城 | 1,038円 | 973円 |

秋 田 | 1,031円 | 951円 |

山 形 | 1,032円 | 955円 |

福 島 | 1,033円 | 955円 |

茨 城 | 1,074円 | 1,005円 |

栃 木 | 1,068円 | 1,004円 |

群 馬 | 1,063円 | 985円 |

埼 玉 | 1,141円 | 1,078円 |

千 葉 | 1,140円 | 1,076円 |

東 京 | 1,226円 | 1,163円 |

神奈川 | 1,225円 | 1,162円 |

新 潟 | 1,050円 | 985円 |

富 山 | 1,062円 | 998円 |

石 川 | 1,054円 | 984円 |

福 井 | 1,053円 | 984円 |

山 梨 | 1,052円 | 988円 |

長 野 | 1,061円 | 998円 |

岐 阜 | 1,065円 | 1,001円 |

静 岡 | 1,097円 | 1,034円 |

愛 知 | 1,140円 | 1,077円 |

三 重 | 1,087円 | 1,023円 |

滋 賀 | 1,080円 | 1,017円 |

京 都 | 1,122円 | 1,058円 |

大 阪 | 1,177円 | 1,114円 |

兵 庫 | 1,116円 | 1,052円 |

奈 良 | 1,051円 | 986円 |

和歌山 | 1,045円 | 980円 |

鳥 取 | 1,030円 | 957円 |

島 根 | 1,033円 | 962円 |

岡 山 | 1,047円 | 982円 |

広 島 | 1,085円 | 1,020円 |

山 口 | 1,043円 | 979円 |

徳 島 | 1,046円 | 980円 |

香 川 | 1,036円 | 970円 |

愛 媛 | 1,033円 | 956円 |

高 知 | 1,023円 | 952円 |

福 岡 | 1,057円 | 992円 |

佐 賀 | 1,030円 | 956円 |

長 崎 | 1,031円 | 953円 |

熊 本 | 1,034円 | 952円 |

大 分 | 1,035円 | 954円 |

宮 崎 | 1,023円 | 952円 |

鹿児島 | 1,026円 | 953円 |

沖 縄 | 1,023円 | 952円 |

全国加重平均 | 1,121円 | 1,055円 |

※厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf

※職種×スキル別 年収相場ガイド|自社の年収が適正かチェック!

⇒無料ダウンロードはこちら

最低賃金の引き上げは毎年10月頃

最低賃金の改定は、毎年10月頃に行われます。

決定にあたっては、厚生労働省の中央最低賃金審議会が全国的な引き上げ額の「目安」を決定し、例年7月下旬から8月上旬頃に答申(発表)します。

その後、各都道府県の地方最低賃金審議会が、この目安や地域の実情を考慮して具体的な改定額を決定します。

新しい最低賃金額が適用されるのは、10月1日から都道府県ごとに定められた発効日です。

発効日は地域によって異なるため、自社の所在地については厚生労働省のWebサイトなどで確認しましょう。

2026年の改定はどうなる?

2026年の最低賃金改定については、直近の物価や雇用環境を踏まえると、2025年をさらに上回る引き上げの可能性もあります。

コアCPIは依然として2%前後の上昇が続いており、実質賃金の回復が遅れる中で、生活防衛の観点から労働者側は強い引き上げを主張すると考えられます。

また、地方を中心とした人手不足は深刻で、有効求人倍率が1.5倍を超える県も多く、賃上げ圧力は強いままです。

一方で、原材料価格や光熱費、人件費の高騰を価格転嫁できずに苦しむ中小企業は少なくなく、負担感を理由に慎重な姿勢を取る使用者側との協議は難航する可能性があります。

2026年の審議では、全国平均1,150円台の突破が視野に入るとともに、地域間格差是正や価格転嫁の進展度合いも重要な論点になるでしょう。

政府の「1,500円目標」や社会的要請を背景に、労使の隔たりをどこまで埋められるかが焦点となりそうです。

【参考】消費者物価指数(政府統計局)

【参考】中央審議会(目安に関する小委員会/厚生労働省)

中央最低賃金審議会の小委員会の動き

厚生労働相の諮問機関である「中央最低賃金審議会」の小委員会で、2025年7月11日から始まった議論では、労働者側、使用者側それぞれが次のような主張を戦わせていました。

主張 | |

|---|---|

労働者側 | 物価高や実質賃金の低迷を踏まえ、全都道府県で1,000円以上となるように引き上げを求める。 |

使用者側 | 最低賃金引き上げの必要性は認めつつも、依然として原材料高騰等の価格転嫁ができていない事業者が多いことから、大幅な上昇は慎重に判断するよう求める。 |

そのうえで、小委員会側は使用者側の主張に理解を示しつつも、労働者側の主張を重視し、引き上げ額の目安を63円としました。

労働者側の主張の詳細は下記のとおりです。

- 春闘で33年ぶりに5%台の賃上げ実績があった。

- 最低賃金は生存権が確保でき、かつ労働の対価としてふさわしい水準に引き上げるべき。

- 通過点としてすべての都道府県で時給1,000円超を達成すべき。

- 一般労働者の賃金中央値の60%を目指して、継続的な引き上げが必要。

- 現行の最低賃金では、物価上昇に対して生活コストをまかないきれない。

- 最低賃金近傍の労働者の生活は困窮している。

- 地域ごとの最低賃金の差異が、地方の中小・零細企業の事業継続を阻害している。

- 最低賃金の引き上げと雇用維持は必ずしも相反しない。

- 政府の支援策(制度・助成金等)を拡充すべき

- 社会の賃上げの流れを早めるため、発効日の柔軟化や早期発効を念頭に置くべき。

要請が功を奏したのか、2025年度の最低賃金額の目安は過去最高の63円増となり、それを受けた各都道府県の答申は全国加重平均で66円増となりました。

これにより、地方の企業における採用率向上が期待される一方、雇用コスト増大が懸念要素となっています。

また、労働団体の連合は、物価水準が最低賃金に近い水準の賃金で働く人たちの暮らしに大きな影響を及ぼしているとし、改定の目安について以下のように評価しました。

- 過去最大の引き上げを高く評価し、未組織労働者にも賃上げの流れが広がることを期待

- 全都道府県で時給1,000円達成を評価し、次は賃金中央値の6割水準を目指す中期目標を重視

- ランク逆転を格差是正の好機と捉え、地方審議会での議論や早期発効を強く求める

政府は2030年代半ばに1,500円、連合は2035年までに1,600~1,900円程度の水準まで最低賃金を段階的に引き上げる目標を掲げています。

このことから、遅かれ早かれ最低賃金額が上昇することは確定的と考えられるため、企業としても未来を見据えた対策を講じる必要があります。

【参考】「2025年度地域別最低賃金改定の目安に関する談話」(日本労働組合連合会/2025年8月5日発表)

最低賃金の計算方法

最低賃金を各職場で計算する際は、それぞれのスタッフにどのような形で給与を支払っているのかによって、計算方法が変わってきます。

具体的には、時給制・日給制・月給制それぞれの給与形態において、計算方法に違いが生じます。

給与形態を問わず共通しているルール

最低賃金の対象となる範囲は、基本給および諸手当と定められています。

具体的には、実際に労働者に支払われる賃金の中から、以下のような手当等を除外したものが、最低賃金の対象です。

- 結婚手当

- 賞与

- 割増賃金(時間外・休日・深夜など)

- 精勤手当、皆勤手当

- 通勤手当

- 家族手当

よって、役職手当や資格手当などは、最低賃金で計算する諸手当の中に含まれる可能性があります。

時給制の計算方法

一部の例外を除いて、最低賃金は1時間あたりの賃金で定められているため、基本的には次の公式に当てはめて考えることができます。

【時給額≧最低賃金額】

単純に考えて、各都道府県における地域別最低賃金と同じ、あるいはそれ以上の時給額であれば、最低賃金法違反とはなりません。

例えば、静岡県の地域別最低賃金は984円となっていますが、自社のパート・アルバイトスタッフの時給が950円だった場合、最低賃金法違反となります。

今後は、スタッフと雇用契約を結んだ時期と比べて最低賃金が上がるケースが増えるものと予想されますから、定期的に時給を改定できるよう準備しておくと安心です。

日給制の計算方法

日給制で働いているスタッフの最低賃金を計算する場合、時間給と比較できるよう、次の計算式で判断します。

【日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額】

また、計算する際は手当も時給換算する必要があり、賃金と合算して考えます。 その際は、1ヶ月あたりの手当を1ヶ月の平均所定労働時間で割って算出します。

次の例で考えてみましょう。

<例>

北海道で、次の条件で働く日給制の労働者

- 1日の所定労働時間8時間

- 月の勤務日は10日

- 日給は8,600円

- 資格手当16,000円

- 1ヶ月の平均所定労働時間 168時間

【日給の時給換算】

■8,600円÷8時間=1,075円/時間(①)

【1時間あたりの資格手当】

■16,000円÷168時間=95円(1時間あたりの資格手当(②))

【時給換算した賃金】

■①+②=1,170円>1,075円(北海道の最低賃金額)

よって、労働者の賃金は北海道の最低賃金額より高いので問題ない。

実際に計算すると少々複雑ですが、特定の産業について設定されている「特定最低賃金」の中には、日額・時間額の両方が定められているケースがあります。

その場合は、日給制の賃金労働者につき「日額」が適用されるため、計算の手間が省けるでしょう。

月給制の計算方法

月給制で働くスタッフに関しても、日給制と同様に時給で即時確認ができないため、次の公式で算出・確認します。

【月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額】

また、月給制で働くスタッフについて確認する場合、各種手当の中で最低賃金の対象となるもの・ならないものを選別して計算することが大切です。

次の例で考えてみましょう。

<例>

埼玉県で、次の条件で働く月給制の労働者

- 1日所定労働時間8時間(週休2日制)

- 1ヶ月の平均所定労働時間168時間

- 基本給120,000円

- 職務手当20,000円

- 資格手当20,000円

- 家族手当10,000円

【月給換算分】

■120,000円(基本給)+20,000円(職務手当)+15,000円(資格手当)=160,000円(①)

※(家族手当は月給換算分に含めず)

【1か月平均所定労働時間】

■168時間(②)

【時給換算した金額】

■①÷②=952円<1,141円(埼玉県の最低賃金額)

上記より、労働者の賃金は埼玉県の最低賃金額より低いので問題がある。

※職種×スキル別 年収相場ガイド|自社の年収が適正かチェック!

⇒無料ダウンロードはこちら

最低賃金引き上げにともなう影響

最低賃金が引き上げられると、労働者にとっては良い傾向といえる反面、雇用する立場の企業にとっては必ずしも手放しで喜べる状況とはいえません。

以下、企業側で押さえておきたい、最低賃金引き上げにともなう影響について解説します。

従業員に支払う賃金が増える

最低賃金が引き上げられるということは、同時に従業員の時給等の最低額も上がり、支払う賃金が増えることを意味します。

ここで、茨城県(最低賃金1,005円→1,074円)で、これまで時給1,041円で働いていたアルバイトスタッフについて想定してみましょう。

改定を受けて時給を33円引き上げると、以下の通り負担が増えることになります。

- 1日の労働時間が6時間の場合 :33円 × 6時間 = 198円の増額

- 上記条件で1ヶ月の勤務日数が20日の場合: 198円 × 20日 = 3,960円の増額

- 上記条件による1年間の時給増額分 : 3,960円 × 12カ月 = 47,520円の増額

スタッフの数が多ければ多いほど、増額分の金額はかさむことになり、それだけ自社の人件費負担も大きくなることが予想されます。

状況次第で、働くスタッフの数や勤務時間などを再検討することも求められるでしょう。

質を重視した採用にシフトする必要が生じる

予算が限られる中で最低賃金を守ることを考えると、どの企業においても多くの人材を採用するのは難しくなります。

最低賃金が上昇傾向にある状況においては、採用初期の段階で優秀な人材・欲しい人材を選べるよう、質を重視した採用にシフトする必要があるでしょう。

競合他社に先駆け、早い段階で時給を高くすることにより、優秀な人材を呼び込むのも一手です。

ただし、周囲と足並みを揃えるような時給額で様子を見ていると、採用活動における賃金での差別化は難しくなるため、できるだけ早期に対応することが求められます。

人手不足のリスクが生じる

最低賃金の上昇は、間接的に人手不足を招く恐れがあります。

賃金が上がった分、労働時間を短くする従業員が現れると考えられるためです。

労働者、特に飲食業やサービス業では、配偶者や親の扶養控除の適用範囲内で働くことを希望する人が多くいます。

時給の上昇で賃金が上がると控除が適用されなくなることを念頭に、働く時間を短くすることで回避しようとする人が現れるでしょう。

正社員の待遇も再検討の必要がある

最低賃金上昇も含め、時給額はアルバイト・パートスタッフにとって“差し迫って重要な問題”の一つに数えられます。

これまでよりも時給が下がるようなことがあれば、その労働者は転職先を探そうと考え、反対に時給が上がれば今後のモチベーションにも良い影響を与えることが予想されます。

その一方で、主に月給制の正社員に関しては、そもそも“雇用契約を結んだ時点で最低賃金を下回る給与でない”ケースが多く見られます。

そのため、最低賃金額が上がっても自分の待遇が変わらないことに、少なからず不満を抱いている正社員がいるかもしれません。

企業としては、最低賃金の上昇に合わせて、正社員の待遇についても再検討することが大切です。

企業は最低賃金引き上げにどう向き合うべきか

最低賃金引き上げについては、いち企業の所存で増減できる話ではないため、経営者・人事としては「発効を受けてどう対応するか」について考えを巡らす必要があります。

以下、最低賃金引き上げという状況を、自社のチャンスに変える視点についてご紹介します。

従業員の時給増(賃金増)をスキルアップに繋げる

時給を増やすこと自体は、最低賃金法に則って粛々と行う必要があるものの、ただ増やすだけでは企業の発展に繋がりません。

時給を上げた分だけ労働の質を高められるよう、最低賃金引き上げを契機に従業員の意識改革に繋げましょう。

自社で勉強会を実施したり、外部講師を招いて業務の質の向上に繋げたりと、色々な施策を講じることが大切です。

技能を賃金に反映させられるようにするなど、これまでの人事評価制度を改正するのもよいでしょう。

DX等による省人化・業務効率化を推進する

最低賃金が引き上げられる状況が続いた場合、「これまでと同じように人材を雇用できない」と判断した結果、採用活動を一時的に縮小する選択肢を選ぶ企業も増えるはずです。

しかし、今までと同様のパフォーマンスを実現するためには、人の手“以外”の力を借りる必要が生じてきます。

具体的には、DX化やFA(ファクトリー・オートメーション)など、これまで人力で行ってきた分野を抜本的にデジタル化・機械化することなどがあげられます。

従業員の人数に限らず、これまでと同じ、あるいはそれ以上の仕事量をこなせる体制を整えることは、将来の省人化・業務効率化につながります。

従業員が早めに退社できる仕組みを整える

マンパワーに頼ることが多い職場の中には、従業員の労働時間が長くなりがちなところも少なくありません。

労働時間が長くなれば、その分だけ残業代もかさむことになります。

普段の仕事の中で労働時間の短縮(業務の効率化)を行い、従業員が早めに退社できる仕組みを作れないかどうか考えてみましょう。

取り組みの例として考えられるのは、現在働いている従業員の残業時間を考慮して人数を増やし、従来よりも個々の従業員の稼働時間を減らすことです。

仮に清掃業を営んでいるとし、業務に5人従事しているものとして、残業代や残業の理由を分析してみましょう。

<例>時給1,100円のアルバイト従業員5人が、月20日勤務で1日あたり1時間の残業をしている

【1日あたりの残業代】

1,100円×1.25(割増率)=1,375円

【20日働いた場合の5人の残業代】

1,375円×20日×5人=137,500円

【残業の理由】

職場の清掃や翌日の準備などに時間が取られる

このケースでの残業理由の背景にあるのは、分業化が進まないことによる非効率化かもしれません。

これが当てはまる場合は、今負担している残業代よりも少ない額(例として10万円以下)などで、人員を追加する方法が考えられます。

もっとも、残業発生の理由は職場や業務環境、オペレーションなどによって異なるため、事前に従業員へのヒアリングが必要です。

「物理的にパソコンを定時でシャットダウンする」あるいは「管理職以上の従業員を定時退社させる」などといった方法もありますが、無理に行うと業務に遅延が生じる可能性があるため、注意しなければなりません。

最低賃金の発効前を狙い採用する

採用を行うのであれば、改定された最低賃金が発効する前に実施すると良いでしょう。

発効後になると、人材獲得における競争率が高まるためです。

改定された最低賃金に対応しようとするのは他社も同じであり、業務効率化の目的で人手を追加しようとする会社が増えます。

一方の労働者側は、大きく勤務状況が変わらない限り、上がった賃金に満足して転職・就職の動きを見せません。

上記のような状況だと、需給のバランスの関係で、求職者側が有利になります。

求職者が集まらないばかりか、せっかく来たとしても強気の条件交渉に臨まれ、結果として人件費が上がるかもしれません。

公的支援を活用する

賃金引き上げは多くの企業にとって負担がともなうため、国側でも支援制度を整えています。

具体的な制度としては、次のようなものがあげられます。

業務改善助成金

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資・コンサルティング等を行った場合に、それらの費用の一部を助成する制度のことです。

賃金を引き上げた労働者の数や引き上げた金額に応じて、助成率は事業所内最低賃金が1,000円未満の場合は4/5、1,000円以上の場合は3/4、助成上限額は事業所規模に応じて30〜600万円となっています。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内におけるキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善といった取り組みを実施した事業者を助成する制度のことです。

複数のコースが用意されており、最低賃金と関連するコースとしては「賃金規程等改定コース」があげられます。

このコースで助成金が支給されるためには、対象となる労働者の基本給の賃金規程等を3%以上増額改定・適用する必要があります。

基本的な支給額は中小企業では以下の通りです。

- 3%以上4%未満:4万円/人

- 4%以上5%未満:5万円/人

- 5%以上6%未満:6.5万円/人

- 6%以上:7万円/人

中小企業向け賃上げ促進税制

中小企業向け賃上げ促進税制とは、中小企業などが前年度より給与額を増やした場合に、増加額の一部を法人税から税額控除できる制度のことです。

個人事業主の場合は、所得税から税額控除できます。

具体的な要件としては、青色申告書を提出していること、雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加していることなどがあげられます。

働き方改革推進支援資金

働き方改革推進支援資金は、事業場内最低賃金の引き上げに取り組むなど、非正規雇用労働者の処遇改善・長時間労働の是正に取り組む中小企業を支援するものです。

事業場内最低賃金の引き上げに関しては、2%以上引き上げたケースが支援の対象となり、設備資金・運転資金を低金利で借り入れることができます。

※職種×スキル別 年収相場ガイド|自社の年収が適正かチェック!

⇒無料ダウンロードはこちら

最低賃金法に違反した場合の罰則とは

最低賃金法に違反した場合、最低賃金額との差額を労働者に支払う必要があります。

もし、地域別最低賃金額・特定最低賃金額以上の賃金額が支払われなかった場合は、次のような罰則の対象となります

<地域別最低賃金額以上の賃金額が支払われなかった場合>

50万円以下の罰金(最低賃金法第40条)

<特定最低賃金額以上の賃金額が支払われなかった場合>

30万円以下の罰金(労働基準法第120条)

最低賃金法違反で気を付けたいケース

最低賃金法違反は、悪意を持って違反するケース以外にも、勘違いや誤解によって生じる場合があります。

具体的には、次のようなケースに注意しましょう。

注意すべきケース | 詳細 |

出来高払い | 出来高制の場合も、最低賃金が適用される。 |

試用期間 | 試用期間中も最低賃金が適用される。 |

まとめ

最低賃金が引き上げられることは、一見すると労働者にとって良いことのように思えますが、実際には企業側の事情もあるため一概には判断できません。

最低賃金が上昇する中、収益が増えない状況が続けば、人材の確保にも悪影響が及ぶでしょう。

企業としては、自社の将来を担うための人材を育てつつ、業務効率化に向けた環境整備等を進める必要があります。

そのための人材を早い段階で確保したい経営者の方・企業担当者の方は、採用のプロによる求人記事作成・運用が可能な「ワガシャ de DOMO」の利用をご検討ください。

※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!

ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!

⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/

求人情報誌発行・人材派遣の会社で広告審査や管理部門の責任者を18年経験。 在職中に社会保険労務士試験に合格し、2005年に社会保険労務士杉本事務所を起業。

その後、2017年に社会保険労務士法人ローム(本社:浜松市)と経営統合し、現在に至る。 静岡県内の中小企業を主な顧客としている。

顧客企業の従業員が安心して働ける環境整備(結果的に定着率の向上)と、社長(人事担当者含む)の悩みに真摯に応えることをモットーに活動している。