気を付けないと刑罰も?未成年者の雇用の際の注意点やポイントについて

労働力人口の減少で、現在日本では人手不足が叫ばれています。

そのような中、新たに未成年者の雇用を考えている企業も多いのではないでしょうか。しかしながら、労働基準法上で未成年労働者は特別の保護を受けるため、雇用者はその点に注意する必要があります。

そこで今回は未成年の労働者を雇用する際の注意点や押さえておくべきポイントについて解説していきます。

そこで今回は未成年の労働者を雇用する際の注意点や押さえておくべきポイントについて解説していきます。

2022年4月の民法改正により成年年齢が変更

まずは未成年と呼ばれる年齢について改めて確認しましょう。これまでは20歳が成年年齢でしたが、2022年4月の民法の一部改正により、成年年齢は「20歳」から「18歳」となりました。

そのため、労働基準法上での未成年の定義も、これまでの「20歳未満の者」から「18歳未満の者」に改められますので注意しましょう。

なお、今回の民法改正の背景は、18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重したものと考えられます。成年年齢が引き下げられ、単独での法律行為が可能となり、若者の社会参加もより積極的になる効果が期待されます。

労働基準法における子ども・若者の年齢区分

では、次に労働基準法における子どもや若者の年齢区分について確認します。労働基準法では健康や福祉の観点から、子どもや若者に下記の様な区分を設け、それぞれに保護規定を定めています。

区分① 未成年・年少者

労働基準法での未成年は「18歳未満」となります。2022年4月の民法の一部改正前は、「20歳未満」が未成年者でしたので、変わった点には注意が必要です。ちなみに労働基準法には「未成年」とは別で、18歳未満の者を指す「年少者」という区分が既にありました。そのため、前述の民法改正によって「未成年」と「年少者」の定義は同じになったのです。

労働基準法では18歳未満の年少者・未成年は特別の保護を受けます。従って、雇用主は年少者・未成年を労働させる場合、様々な制約があることを念頭に置く必要があります。

ちなみに高等学校ではアルバイトを禁止、もしくは許可制の校則にしている学校もあります。校則を破ることでの法的な罰則はありませんが、後でトラブルになる事態も考えられます。そのため、公的な証明書と一緒に、学校からの許可証などの提出を促すようにしましょう。

区分② 児童

労働基準法での児童とは「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者」を指します。つまり、中学生以下の児童を労働させることは原則禁止となります。ただし、児童の労働には下記の様な例外規定がありますので確認しておきましょう。

例外規定① <満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童>の場合

→ 児童の健康および福祉に有害でない非工業的な仕事で、かつ軽易なものであれば雇用可能。

規定② <満13歳未満の児童>の場合

→ 映画や演劇の事業(子役など)であれば雇用可能。

なお、上記の例外規定で児童を使用する条件は、所轄労働基準監督署の使用許可を受け、さらに労働時間は学校の修学時間外であることとなります。もしこれに違反すると1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となりますので、児童を雇用する場合には覚えておきましょう。

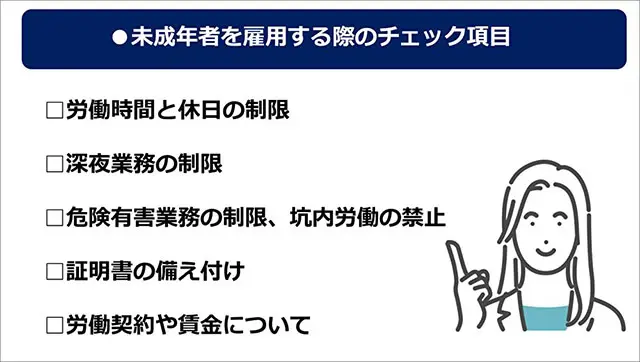

未成年・年少者の雇用で注意すべき点とは?

続いて上記の様な年齢区分があることを踏まえた上で、未成年及び年少者の雇用の際に注意すべき点について確認していきます。違反すると刑罰や罰金などが科せられる可能性もありますので、ぜひこの機会にどのような制限があるのか、チェックしておくようにしましょう。

労働時間と休日の制限

●時間外労働・休日労働に関して

まず気を付けるべき点として、満18歳未満の年少者は、基本的に時間外労働や休日労働を行うことはできません。

そのため、法定労働時間である40時間/週、1日当たり8時間を超えて労働させることも違反となります。高校生の場合には夏休みや冬休みといった長期の休みがありますが、その際にも残業は禁止ですので注意しましょう。

●変形労働時間制に関して

さらに週間・月間・年間での労働時間を決めた上での労働である変形労働時間制、フレックスタイム制などの働き方も原則としてできません。

しかしながら、一部下記の様な例外はありますので、年少者や未成年を雇用する可能性のある方は確認してみて下さい。

<例外①>

1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合

<例外②>

1週48時間、1日8時間を超えない範囲において、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合

深夜業務の制限

満18歳未満である年少者は、午後10時から翌日の午前5時までは就労できません。

ただし、交代制勤務である場合においては、満16歳以上の男性であれば就労できます。ちなみに満16歳以上の男子以外の者については、交代制勤務でかつ労働基準監督署長の許可があれば午後10時30分まで就労が可能になります。

なお児童に関しては、午後8時から午前5時までの就労は禁止となります。

危険有害業務の制限、坑内労働の禁止

年少者は肉体的・精神的に未熟であるため、健康や福祉上の観点より危険な業務や有害な業務への就労が禁止されています。具体的には下記の様な業務が該当します。

- 高温もしくは低温な環境における業務

- 焼却や清掃などの業務

- ボイラー、クレーン、2t以上のトラックなどの運転や取扱業務

- 動力駆動の土木建築用機械または船舶荷扱用機械の運転業務

- 高さ5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのある環境での業務

- バーやキャバレーなどでの業務

- 圧縮ガスや液化ガスを製造、または用いる業務

年少者は他の一般の従業員に比べると未熟であるため、注意しないと労災事故などを引き起こす可能性が高くなります。必ず安全衛生上の教育や、仕事の指導は丁寧に行うよう心掛けましょう。

証明書の備え付け

会社で年少者を雇用する場合には、その年齢を証明できる公的な書類を備え付けなければいけません。

労働者本人からの申告のみですと年齢確認としては不十分となります。仮に申告された年齢が虚偽であった場合には、事業主に責任が及びますので注意しましょう。

証明書は主に市区町村の窓口で発行できます。労働基準法に基づく年齢証明書の場合は無料で交付されます。

住民票や戸籍抄本には本人以外の家族情報も記載されていますので、プライバシーの観点から年齢のみが記載されている確認証明書や戸籍証明書などでの確認が望ましいでしょう。

労働契約や賃金について

未成年者に関しては、本人に代わって親権者や後見人が労働契約を締結することは禁止となっています。賃金に関しても同様に、親権者や後見人が本人に代わって受け取ることが禁じられていますので、この点もしっかり覚えておきましょう。

これは親が勝手に労働契約を結ぶ、もしくは勝手に子どもの賃金を受領するなどの未成年者の不利益を防ぐために定められた規定です。事業主も必ず未成年者本人と労働契約を結び、賃金も本人に払うようにしましょう。

なお、未成年者が労働契約を結ぶ場合には、民法の規定により親権者または後見人の同意が必要とされています。そのため、未成年者を雇用する際には、親や保護者の同意書などをもらっておくことが大切です。

未成年の雇用では法律の把握と正しい知識が不可欠です

以上、未成年者の雇用における注意点や押さえたいポイントについて解説しました。民法の改正や多くの規定があるため難解ですが、法律の把握と正しい知識の習得が未成年の雇用においては重要です。

ぜひ、本記事を参考に若い戦力の雇用や育成を検討してみて下さい。

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/