面接評価シートはどう作る?初心者向けに解説【サンプル付】

面接評価シートは、採用面接・選考を速やかに進める目的で使用されます。

評価項目、評価基準があらかじめ定められているため、自社が求める人材を正確に、客観的な目線で見極められる点が特徴です。面接官の主観による評価や、採用のミスマッチも未然に防げます。

今回は、面接評価シートを活用するメリットや注意点、シートの作り方、作成に役立つサンプル(テンプレート)を紹介いたします。

※面接評価シートのサンプル⇒無料ダウンロードはこちら

※\採用力を高める/効果的な面接質問50選⇒無料ダウンロードはこちら

面接評価シートとは

面接評価シートとは、面接における評価の項目・基準が記されたチェックシートのことで、項目や基準はあらかじめ経営者や人事部で作成します。

面接官は、面接時にシートを確認しながら質問を行い、点数や所感について各種項目毎に記載していきます。

広く用いられている面接評価シートのフォーマットというものはなく、サンプルを参考に自社で内容を検討・選定していくのが、一般的な作成の流れとなります。

よって、すべての企業・求職者に当てはまる面接評価シートは、基本的には存在しないものと考えてよいでしょう。

※面接ドタキャン、採用辞退を防ぐ!応募・面接ノウハウBOOK

⇒無料ダウンロードはこちら

面接評価シート作成のメリットと注意点

面接評価シートを活用すると、企業に嬉しい7つのメリットがあります。

- 採用したい人材像を共有できる

- 客観的で公平な評価ができる

- 面接官ごとの評価がバラつきにくい

- シートに沿ってスムーズに面接を進められる

- 質問の聞き漏れを未然に防げる

- 評価内容をシート1枚で管理できる

- 評価シートの内容を来年度の採用に活用できる

便利に活用できる評価シートですが、注意するべき点もあります。

- シートの順番に淡々と質問した結果、応募者へ冷たい印象を与えてしまった

- 評価項目を埋めることを重視しすぎて、応募者の人間的な魅力を引き出せなかった

このような結果にならないように、候補者との人間味あふれる対話、向き合う姿勢を大切にしながら、サポートツールとして導入するのがおすすめです。

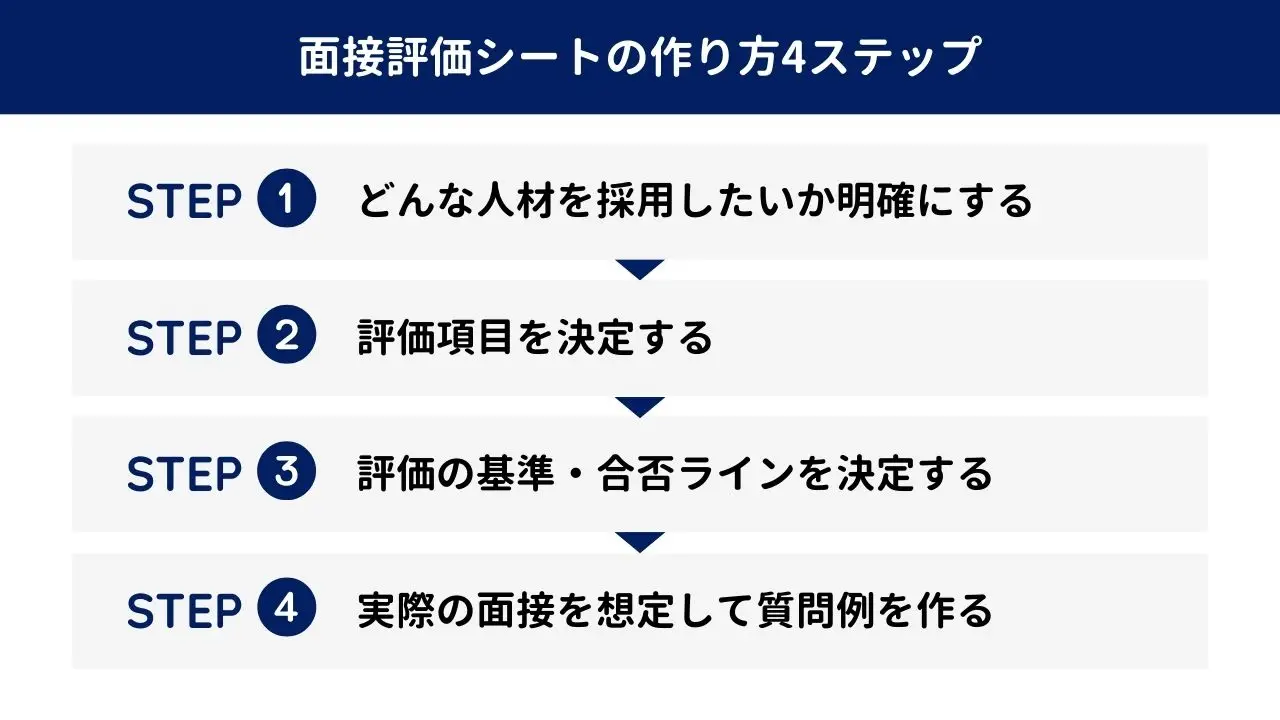

面接評価シートの作り方4ステップ

面接評価シートは、以下の流れに沿って作り込んでいくと効率的です。

①どんな人材を採用したいか明確にする

まずは自社で「どんな人材を採用したいか」を明確にします。

その際、人事だけで判断することなく、経営陣や採用予定部署にも確認を取ります。

確認する際のポイントとして、経営陣・採用予定部署それぞれにヒアリングする際は、別の観点から意見を聞くようにします。

経営陣は大局を見て判断するため、社長や幹部には「自社の社風や理念に合致する人物像」を聞き出します。採用予定部署には、実際に勤務してもらった場面を想定してもらい、部署内で「円滑に仕事を進められそうな人物像」を聞いておきます。

このとき、もう一つの視点として「こういう人材は絶対に採用したくない」イメージの人物像も、ヒアリングの中で固めていきます。

欲しい人・欲しくない人の基準が明確になったら、次のステップへと進んでいきます。

②評価項目を決定する

採用したい人材が決まったら、次に評価項目を絞り込みます。応募者に求める条件、スキル、資格、価値観などのパーソナリティ部分を具体的に挙げて、可視化していきましょう。

はじめに、評価項目をできるだけ多く羅列して、限られた面接の時間にかならず聞きたい質問を絞っていきます。

評価シート内には、5段階などの数値で評価する定量評価、面接官の所感を文章で記載する定性評価があります。評価内容が偏らないように、バランス良く含めてみてください。

③ 評価の基準・合否ラインを決定する

評価項目が決まったら、評価基準・合格ラインを決定します。定量評価、定性評価、それぞれの基準、ラインを定めておきましょう。

5段階の数値などで判断する定量評価は、面接官ごとのバラつきを防ぐための基準が必要です。中間値である3の人物像はこのレベル、という基準を作っておくと、評価が一定に近づきます。

面接官の所感で記載する定性調査には、なぜこの評価にいたったのか、シートを読んだ人に伝わる理由、ポイントを記載します。

最後に、定量評価で○点以上、定量評価で評価2以下が○つ以内、といった合格ラインを設定し、定性評価の結果と合わせて、採用の可否を検討しましょう。

④実際の面接を想定して質問例を作る

面接をスムーズに進めるために、実際の場面を想定した質問例を作っておくと便利です。

面接官によっては、採用面接がはじめて、まだ経験が少ない、というケースが考えられます。質問例があると、面接官が誰であっても、同じ流れで進められるため、経験による差を埋められます。

面接においてかならず質問するべき項目は、事前に質問例としてリスト化し、面接官全員に共有しておきましょう。

面接の点数計算方式・評価方法

面接結果は点数による評価、もしくは段階によって定められた評価で主に判断されます。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、内容を把握し、自社に合った方法を選択しましょう。ここでは、評価に使用されるケースが多い「加点方式」「減点方式」「段階評価」について、解説いたします。

加点・減点方式

加点方式・減点方式は決まった基準から、候補者の受け答えなどに応じて点数を加点、もしくは減点する方法です。

加点方式の場合は、0点からはじめ、自社の基準に達している部分、評価できる部分に点数をつけ、合計点数で採用の可否を検討します。

減点方式の場合は100点からスタートして、候補者の足りていない部分、基準を満たしていない部分を減点し、最終的な点数で判断します。

どちらも点数で判断する方法ですが、減点方式の場合、ネガティブな部分にばかり注目する結果になり、良い部分の採点ができない点がデメリットです。

同じレベルの候補者を消去法で選びたい場合は減点方式、より優れた人材を見極めたい場合は加点方式など、状況に応じて使い分けるのがおすすめです。

段階評価

段階評価は、事前に作成した項目に応じて、面接官が評価を決定する方法です。

「良い・普通・悪い」などの3段階、「とても評価できる・評価できる・どちらでもない・評価できない・とても評価できない」といった5段階など、受け答えに応じて評価を決定します。

よくできていれば5(A)、できていなければ1(C)、といったように、数字やアルファベットで評価する例もみられます。

段階評価を採用する場合は、それぞれの項目に点数を振っておき、合計点で判断するのが一般的です。評価をつけやすい一方で、加点・減点方式よりも、点数が横並びになりやすいというデメリットがあります。

同じ評価の候補者がいる場合は、どこで判断するのか、事前に検討しておくとスムーズな採用活動につながります。

面接評価の悩みは記録で回避

面接の評価をしていると、担当した面接官によって点数の付け方に偏りがあったり、評価の決め手が見つからなかったり、という悩みを抱える場合があります。

真剣に評価した結果、「高得点の候補者が複数人残り、選ぶのが難しい」という嬉しい誤算が起きるケースも考えられます。

このような問題は、面接の記録を残しておくと解決できます。

記録をもとに社内で会議を実施する、面接に参加していない社員から、第三者目線で意見を集める、といった方法で、正しい判断に近づけましょう。

現時点では点数や評価の判断が難しい、と感じたら、少し時間を置いてから見直すのも良い方法です。

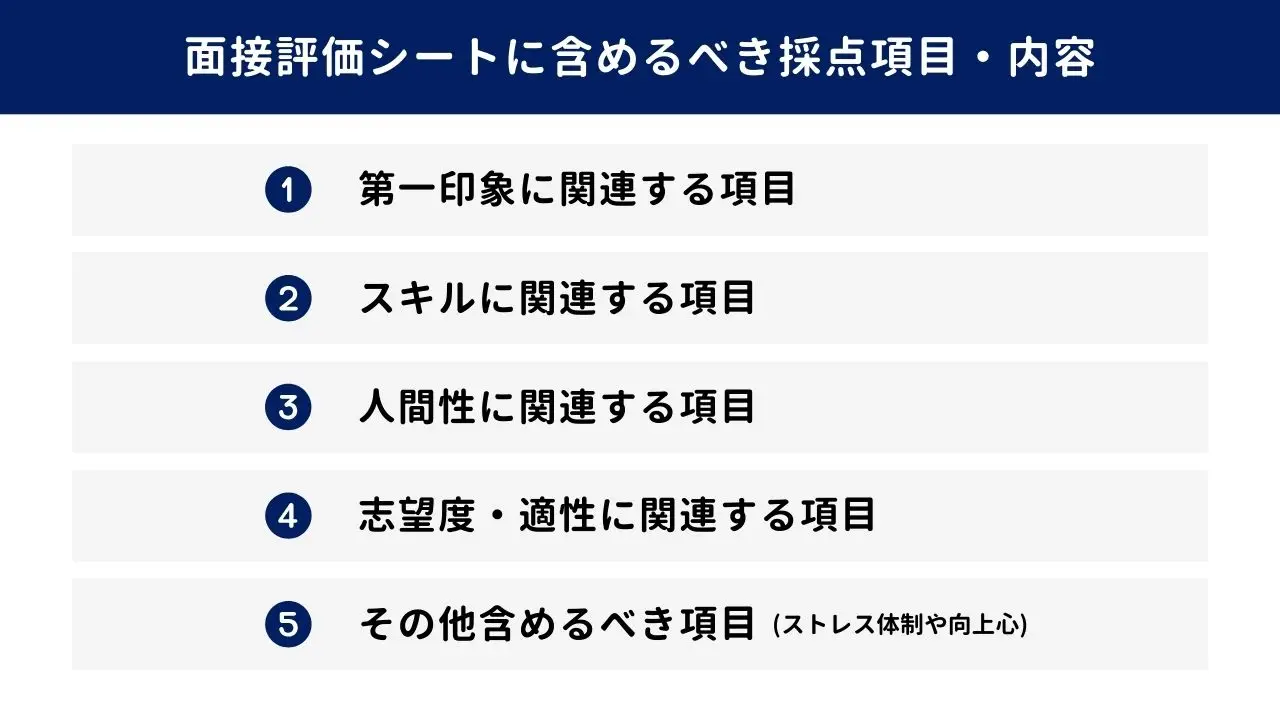

面接評価シートに含めるべき採点項目・内容

次に、面接評価シートに含めるべき5つの採点項目、内容をチェックしてみましょう。

第一印象に関連する項目

応募者の第一印象、面接時にみせる振る舞いなどのマナーは、社会人として重要な部分です。

服装や髪型に清潔感があるかどうか、挨拶や礼儀はきちんとしているかどうか、受け答えの態度は自社社員としてふさわしいか、といった点を評価します。

カジュアルな雰囲気の企業、制服がない企業、髪色が自由な企業であっても、面接の場ではふさわしい服装、態度が必要です。

まずは第一印象を大切に、視線や表情、話し方、声の大きさなどに目を向けながら、候補者の基本的な常識力を判断しましょう。

スキルに関連する項目

企業や採用するポジションごとに、応募者に求める力やスキルがあります。

資格や経験、専門知識といった技術的な部分、学生時代や前職での行動、成果から読み解く実行力やマネジメント力など、将来の成長性など、求める角度から人材を見極めましょう。

募集している職種、入社後に検討しているポジションを参考に、質問項目を細かく決めておくと、成長性など面接の場では見えづらい部分を評価できます。

面接の受け答えを参考に、人材の理解力、話を上手に組み立てる力なども判断していきましょう。

人間性に関連する項目

協調性や積極性、主体性など、候補者の人間性が問われる部分も、面接でチェックしておくべき部分です。

質問を通じて、周りに親切にしたり、協力し合ったりできるのか、目の前の課題に対して、積極的に取り組めるのか、という部分を評価しておくと安心です。

また現在は、主体的に考え動ける人材を求める企業が増えています。

長所や短所、部活やチームでの活動。休日の過ごし方などから、応募者の人間性を評価し、自ら会社のために動ける人材、仲間を大切にできる人材を見抜いてください。

志望度・適性に関連する項目

人材の学歴や経歴、スキルがいくら高くても、自社への志望度が低い場合、内定辞退や早期転職に繋がる恐れがあります。

志望度を測るには、志望動機に耳を傾けるのが最善です。なぜ自社へ入りたいのか、動機を詳しく聞いてみてください。

働く意欲があっても企業への理解が足りていない場合、入社後のミスマッチに繋がる可能性があります。

きちんと企業の情報を調べた上で応募しているかどうか、自社の雰囲気や仕事に合っている人材かどうか、という部分を見定めておきましょう。

その他含めるべき項目

採用する人材のストレス体制や向上心の部分は、面接でしっかり評価しておきたい部分です。

業務を進める中で、社内の人間関係や、取引先相手との関係、業務の進行など、さまざまなストレスがかかります。そのたびに、イライラする、深く落ち込んでしまう、というタイプでは、仕事が続けられなくなる可能性があります。

入社できたからもう安心、ではなく、自分を高めていきたい、という向上心も、人材に求めたい部分です。

もっと成長したい気持ち、そのために積極的に動きたい気持ちがあるかどうか、なりたい将来像や自社を選んだ理由などから、読み解いていきましょう。

面接の各段階で取り入れるべき評価項目

面接の評価基準は、面接の段階によって内容が変わります。最終面接へ向かう過程で、より細かく相手を絞り込める質問、最善の人材を見抜く仕組みが必要です。

一次面接、二次面接、最終面接の3段階で進める場合、どのような内容を取り入れるべきか、例をみてみましょう。

一次面接で取り入れるべき項目

- 応募者の学歴や経歴

- 志望動機

- 当日の身だしなみ

- 挨拶などの行動

- 受け答え時の表情

- 声の大きさや言葉の選び方

- 向上心、前向きな行動

- コミュニケーション力

一次面接では人事担当者を中心に、候補者の人となりをまずチェックします。

マナーを守った身だしなみ、挨拶、行動ができているかどうか、目を見て堂々と話せているかどうか、といった基本的な部分を採点しましょう。

なぜ自社を選んだのか、企業への興味関心や今後やりたいこと、といった向上心を判断できる質問を含めると、意欲ある人材の獲得につながります。

二次面接で取り入れるべき項目

- 自己PR

- 成功した体験

- 失敗した体験

- 主体性やリーダーシップ力

- 行動力や行動で得たスキル

- 課題発見、課題解決の力

- ストレス耐性、ストレスの乗り越え方

二次面接では、一緒に働く上司など、現場を知る人材が面接官として加わります。候補者の考え方が自社に合っているのか、社会で活躍できる人材かどうか、という部分をよりくわしく掘り下げていきましょう。

学生時代の体験や社会経験などを聞いて、主体性や行動力、課題発見・解決力などを判断する段階でもあります。

ストレスのある場面をどのように乗り越えてきたのか、といったストレス耐性の部分も合わせてたしかめておくと、忍耐力のある人材に出会えます。

最終面接で取り入れるべき項目

- 入社したいという気持ちの確認

- 企業理念と人材がマッチしているかどうか

最終面接は企業の幹部クラスが担当するケースが少なくありません。すでに良い人材を絞り込んでいる段階のため、入社後、企業のために貢献して貰えるかどうか、意欲や考え方があっているかどうか、という部分を中心に、質問を決定します。

企業が良い人材だと思っていても、候補者が内定辞退を選ぶケースが考えられます。

内定辞退が多数出てしまった場合、採用活動に大きな影響を与えるため、最終面接を通じて、入社意欲の高い人材を見抜ける力が求められます。

一次面接、二次面接の内容でさらにくわしく聞きたい部分があれば、最終面接の時間を利用して、確認しておきましょう。

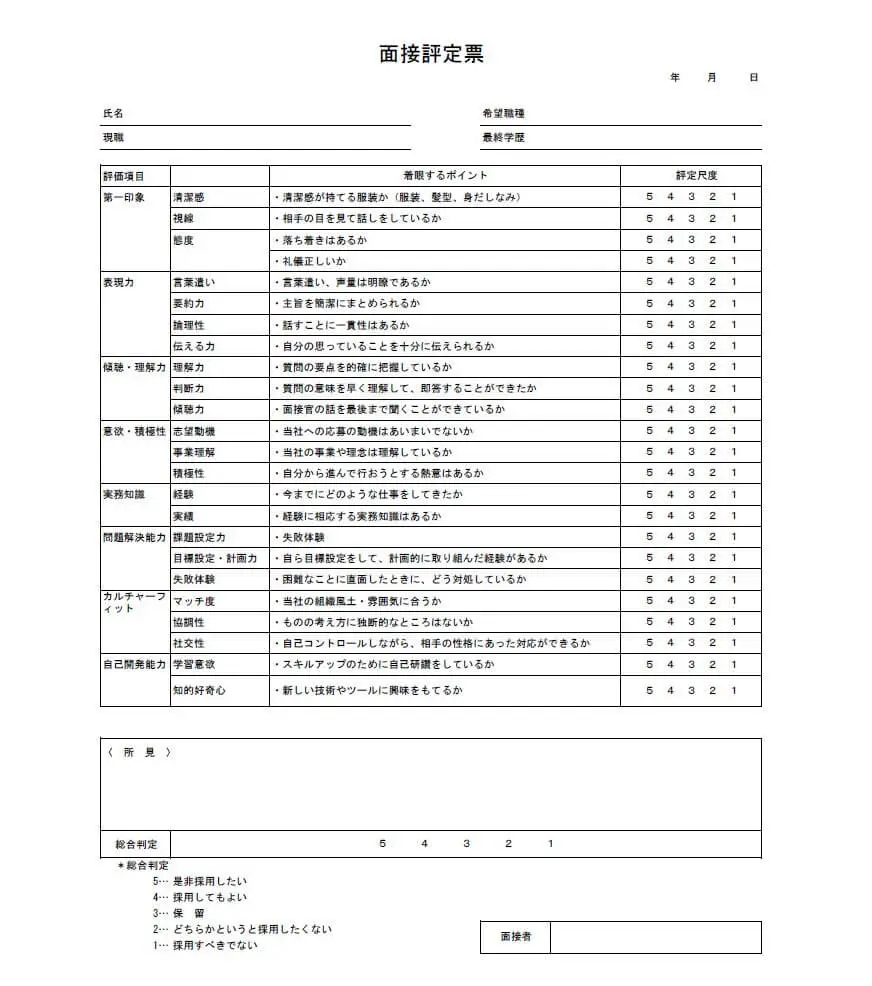

面接評価シートのサンプル(テンプレート)

面接評価シートの一例として、以下にシートのサンプルをご紹介します。無料でダウンロードできますので、カスタマイズしてご活用ください。

※面接評価シート⇒無料ダウンロードはこちら

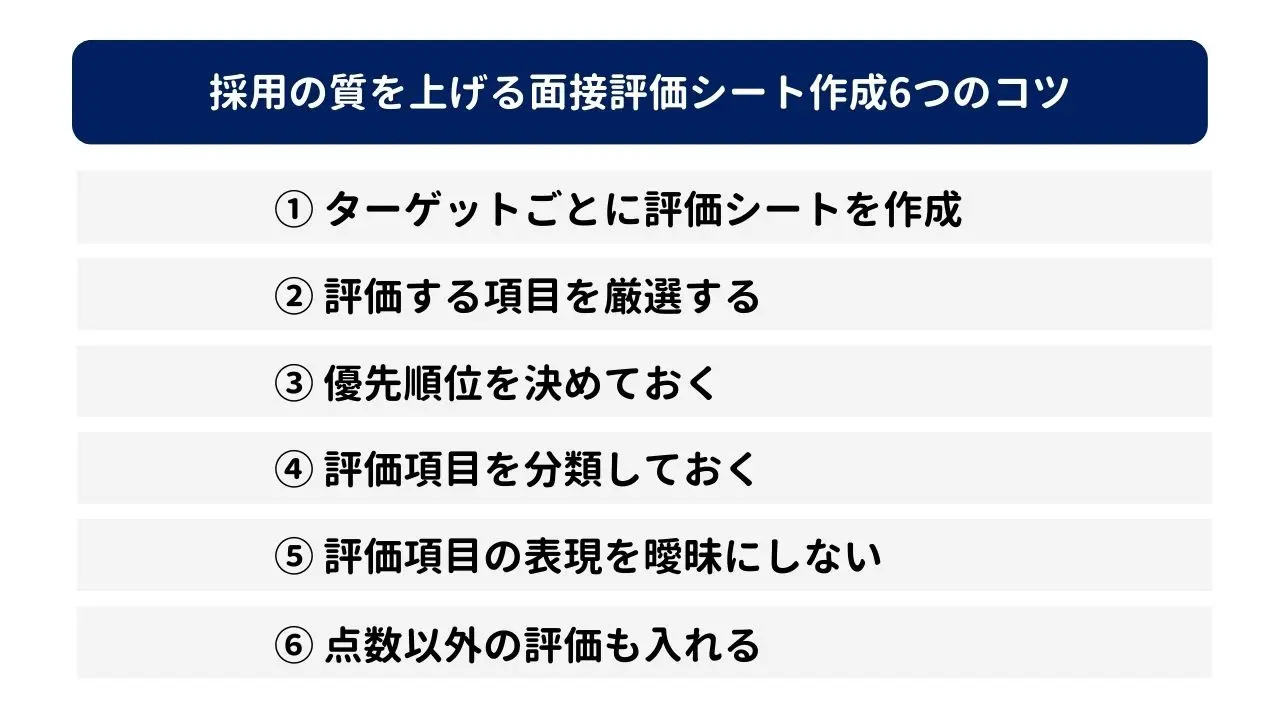

採用の質を上げる面接評価シート作成6つのコツ

面接評価シートの作成方法、内容、運用方法を事前に定めておくと、質の高い採用活動につながります。どのような点に注意して進めるべきか、6つのコツを解説いたします。

※欲しい人材に刺さる求人記事を、作成から運用まで全面的にサポートいたします。

全国累計14,000社以上の導入実績を実現した「ワガシャ de DOMO」を、御社の未来のためお役立てください。

1:ターゲットごとに評価シートを作成

新卒、中途採用、幹部候補の採用など、獲得したいターゲットによって、評価する項目が変わります。一つのシートをすべての採用活動で使い回すのではなく、それぞれに合った評価シートを準備しておくと、判断を下しやすくなります。

高卒や大卒を採用する場合は、学業や部活動などを中心に、社会経験のある人材の場合は前職での立場や学んだことを項目に含めるなど、求める人物像に適した内容の面接評価シートを作成しましょう。

2:評価する項目を厳選する

採用活動をしていると、候補者のことをもっと深く知りたい、失敗したくないという気持ちで、評価項目を増やしてしまいがちです。

ですが、項目が増えてしまうと、本当に大切にするべき部分がぼやけてしまいます。

項目が増えると、シートを埋めるための質問数が増えるため、気になる部分を深掘りするまえに時間が来てしまう、という可能性もあります。

評価項目の候補を出したら、そこから絞り込む作業をして、人材を見極められる時間を確保しましょう。

3:優先順位を決めておく

面接をしていると、話を深く聞けた項目と、そうでない項目に差が出る場合があります。評価項目を絞っていても、その場の雰囲気や流れで、内容が偏ってしまうケースが考えられます。

このようなトラブルを未然に防ぐなら、企業にとって重要な項目から優先順位をつけて、質問していくのがおすすめです。

どうしても知りたい部分は先に聞く、一つの項目で話が長引きそうな場合は上手に切り上げる、といった方法で、大事な情報を引き出しましょう。

4:評価項目を分類しておく

評価シートは、実際に面接を進めながら、記入していくのが一般的です。そのため、身だしなみについての項目、話し方の項目、仕事に対する姿勢の項目など、ジャンル別に分けてシートを作成しておきましょう。

見た目や表情など、面接の前半で判断できる部分は先に、話を掘り下げていき、最終的には判断する部分は後に、といった工夫をしておくと、よりスムーズに記載できます。自社社員などを相手に面接の練習をしてみて、最適な並び順を検討してみてください。

5.評価項目の表現を曖昧にしない

評価シートは、面接担当者が共有で使用する書類です。そのため、誰が見ても分かりやすく、同じ認識で捉えられる内容が求められます。

仮に「自主性」を検討する場合、自主的に動いていた、動けなかった、という評価項目だけでは、○×でしか判断できません。

5 自らの発案でチームをまとめ、成功を収めた経験がある

4 自らの発案がチームに役立った経験がある

3 言われる前に物事を処理できる

2 周りの声かけがあれば協力する

1 できれば主体では動きたくない

このように、どのような成果を残している人材なのか、その行動にたいしてどんな点数をつけるのか、という点を決めておくと、評価シートの質を高められます。

6:点数以外の評価も入れる

評価には「加点・減点方式」「段階方式」がありますが、すべての項目がこれらの方式にあてはまる訳ではありません。

見た目や態度などは、面接会場へ入ってきた時点で評価に値しない、というケースも考えられます。

マナー面は○か×かの2択にする、個人の性格や考え方が表れやすい質問は、回答をもとに点数や段階ではなく評価する、といった工夫も必要です。

すべてを点数や段階で分けるのではなく、評価項目ごとに適した方法を検討しましょう。

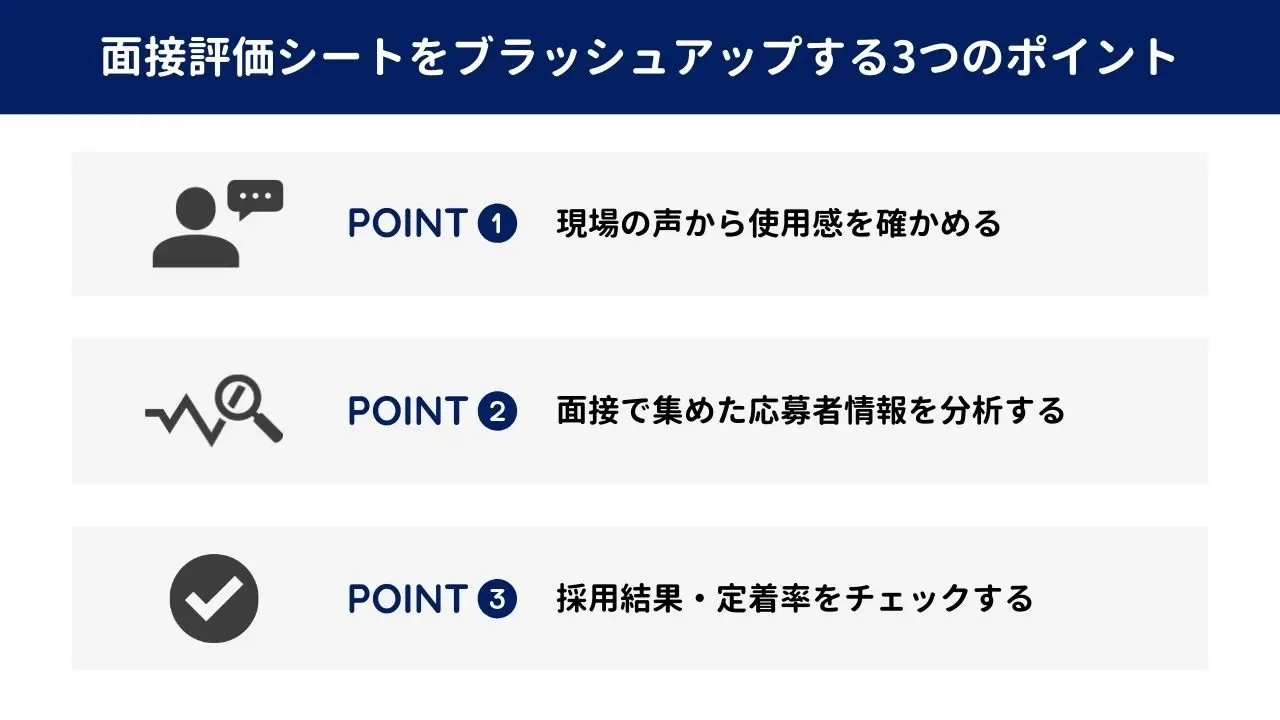

面接評価シートをブラッシュアップする3つのポイント

面接評価シートの内容は、定期的にブラッシュアップすると、より良い人材の採用に繋がります。

実際に使ってみた感想、応募者の情報、採用した人材の定着率や働き方などを参考に、より良い内容へ変えていきましょう。

ポイント1:現場の声から使用感を確かめる

面接評価シートが、実際の面接で機能したかどうか、使い勝手はどうか、という点を面接官からヒアリングすると、改善点が見えてきます。

もっとこうした方が良い、という現場の声を大切に、必要な部分の評価項目を変更して、スムーズな面接に繋げましょう。

採用担当者、人事担当者のみで評価シートの作成を進めてしまうと、先入観や主観で、現場の思いとズレが発生する恐れがあります。

この質問を聞いてどう感じたか、という部分を、入社した社員に聞いてみるのも良い方法です。

ポイント2:面接で集めた応募者情報を分析する

評価シートを活用した採用活動では、評価項目を埋めるために、事前に質問を準備します。

この質問の答えと、評価したい内容が噛み合っていない場合、選考に支障が生じる場合があります。

質問と答えの方向性が違っている場合は、質問内容が足りていないかもしれません。

社員相手に模擬面接をしたり、運用する中で不足している部分を考えたりしながら、別の質問に変える、質問の内容を見直す、といった改善を検討してみましょう。

ポイント3:採用結果・定着率をチェックする

評価シートによって、人材獲得に繋がったのか、実際の数値をチェック・分析していくと、ブラッシュアップするべき点が見えてきます。

採用した人材が、どのくらい自社へ定着したのか、どのようなパフォーマンスをしているのか、という部分をチェックしながら、思うような結果になっていない部分があれば、評価シートを見直しましょう。

「向上心が少ない」「行動しない」という課題があれば、人材の志望度や積極性を、より面接で見極める必要があります。

活躍してくれる人材を採用するために、より企業の成長に繋がる評価シートを作成していきましょう。

※欲しい人材に刺さる求人記事を、作成から運用まで全面的にサポートいたします。

全国累計12,000社以上の導入実績を実現した「ワガシャ de DOMO」を、御社の未来のためお役立てください。

まとめ

面接評価シートを活用すると、人材の良い部分、悪い部分を見極めやすくなります。ターゲットとなる人材、面接段階に応じたシートを準備して、採用を有利に進めていきましょう。

面接官の好みに左右されない、平等な結果になりやすい、という点も、面質評価シートを取り入れるメリットです。相手を知るのに必要最低限の項目数、内容を選んで、採用活動に役立ててみてください。

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/