初めて面接官を務める際の心得|役割・適性・選考時のポイント等を徹底解説

面接官は、自社と応募者とのミスマッチを防ぐために応募者を見極める必要があるのはもちろんのこと、応募者が自社に魅力を感じられるよう、会社の顔としてふさわしい対応を心がけることが求められます。

この記事では、初めて面接官を務める人事担当者向けの心得として、面接官の目的や役割、やり方の流れと質問例、注意点について解説します。

※「面接ドタキャン、採用辞退を防ぐ!応募・面接ノウハウBOOK」

⇒無料ダウンロードはこちらから

面接官の役割・目的

面接官が、応募者に対して面接を行う目的は、以下の2つです。

・応募者が自社にマッチする人材か見極める

・応募者が自社に抱いている志望動機を改めて形成、強化する

まずは目的を理解し、面接官としてどのような役割が求められるのか認識しておきましょう。

応募者が自社にマッチする人材か見極める

面接官の重要な役割は、応募者が自社にマッチするかどうかを見極めることです。

応募者がどんなに優秀な経歴・スキルを備えていても、自社の社風・体制にマッチする人材でなければ、末永く自社で働いてもらうことは難しいでしょう。

極端な例ですが、残業と縁遠い職場で働くことを想定している人材が、みなし残業を前提とした職場で働くためには、体力などの実務能力とは違う面での適性が求められます。

面接官は面接でのコミュニケーションを通して、書類だけでは分からない情報を引き出し、応募者が自社にマッチしているかを判断する必要があります。

応募者の志望動機を形成・強化する

面接で応募者の入社意欲を高めることも、面接官の重要な役割です。

自社以外にも複数の企業に応募している応募者は珍しくありません。

優秀な人材の気持ちを自社に留めてもらうためには、面接の中で応募者に「この会社で働きたい!」と思わせるように対応することが望ましいでしょう。

決して自社の魅力を高飛車にアピールするのではなく、応募者の不安要素にフォーカスして「自社の体制なら応募者の不安を解消できる」旨を伝えることが理想です。

※\採用力を高める/効果的な面接質問50選

⇒無料ダウンロードはこちらから

面接官として心がけたいこと

自分が面接官として選ばれた場合、多かれ少なかれ企業から適性があるものと判断されているはずです。

不適切な応対によって、自社の評価を下げないためにも、以下のことを最低限心がけましょう。

他者に興味を持つ

面接官は、面接の中で応募者に対して質問する立場ですから、自分の殻にこもるような性格では仕事がこなせないでしょう。

最低限、他者に対し興味を持ってコミュニケーションをとることを意識しましょう。

特に、応募者の言動や価値観について「どうしてそのようにする(考える)のだろう?」と問いを持つことは、深い部分で応募者と自社とのマッチングを検討する際に役立ちます。

また、単純に興味を示すだけでなく、興味を持った根拠を言語化できることも、面接官に必要な要素です。

面接の中で「自分について打ち明ける」機会を作る

多くの場合、応募者と面接官は初対面ですから、お互いの心には壁ができている状況と言えます。

そのような状況で、面接官が一方的に質問しても、良い答えが返ってくる可能性は低いでしょう。

まず面接官自身が、自分のことを打ち明けるスタンスを示すことが大切です。

例えば、自分も転職して自社に入社した立場だとしたら、転職理由を聞く前に自分の転職理由を開示するようなイメージです。

面接官が転職面接で失敗した話など、応募者と同じ歩幅で歩くように過去を語ることで、応募者もまた自分の気持ちを整理して話しやすくなります。

いわゆる「ぶっちゃけ話」は、応募者の内面に踏み込むチャンスを増やせるため、自社にマイナスの印象を与えない範囲で工夫してみましょう。

面接官としてふさわしい振る舞いを身につける

応募者は、面接官の印象から応募先の雰囲気を読み取ろうとします。

温かみの中に威厳がある印象の面接官を見て、応募先への信用が増すこともあります。ですが、逆の場合は応募者に不安を抱かせてしまうかもしれません。

面接官は、応募者にとって企業のイメージを左右する存在のため、常に丁寧な態度を崩さずに応募者と接するのが基本的なスタンスです。

その一方で、応募者に対する興味を明確に伝え、相手の話に積極的に耳を傾ける姿勢を示すことも大切です。

面接官は、応募者が「採用するに足る人材かどうか」「次のステージに進んでよい人材かどうか」をチェックするための存在ですから、いたずらに応募者を追い詰めたり、苦しめたりするべきではありません。

必要な情報をもれなく応募者から収集するためにも、面接時は笑顔・相づちを意識したコミュニケーションを心掛け、応募者が何でも話しやすい雰囲気を作れるよう努力しましょう。

各種認知バイアスについて理解し、合理的に判断する

人間は、思い込み・周囲の環境などに影響されると、合理的な判断ができなくなることがあります。

これを認知バイアスといい、面接官が面接に臨むにあたっては、人間の認知に関する特性を理解しておきたいところです。

具体的には、以下のような認知バイアスが、面接においてマイナスの影響をもたらす可能性があります。

面接官は、認知バイアスの種類についてより多く理解し、自分が罠にはまらないよう気を付けて面接に臨まなければなりません。

| 主な認知バイアスの種類 | 詳細 |

|---|---|

| ハロー効果 |

|

| ステレオタイプ |

|

| 確証バイアス |

|

| 正常性バイアス |

|

| バンドワゴン効果 |

|

| 親近感バイアス |

|

企業によっては、統一した採用基準で採用活動を行うため、AI面接官を導入しているケースもあります。

しかし、重要な面接では、採用担当者が面接評価シートを用意して面接を行うスタイルの方が一般的ですので、認知バイアスについては理解しておく必要があるでしょう。

※「面接ドタキャン、採用辞退を防ぐ!応募・面接ノウハウBOOK」

⇒無料ダウンロードはこちらから

面接の事前準備と見るべきポイント

面接官としての心構えができたら、良い面接をするための事前準備や一連の流れ、主に見るべきポイントを確認していきましょう。

面接官マニュアルとして頭に入れておきたい、スタンダードなやり方を紹介します。

事前準備

まずは面接の事前準備として、求職者の履歴書や職務経歴書、適性検査の結果などをしっかり確認し、求職者への理解を深めましょう。

情報を読み込みながら気になった点をメモしておくと、面接での質問や確認事項の準備になります。また、求職者の特徴や話しやすそうなテーマを把握しておくことで、場の空気を作るための話題選びにも活かせます。

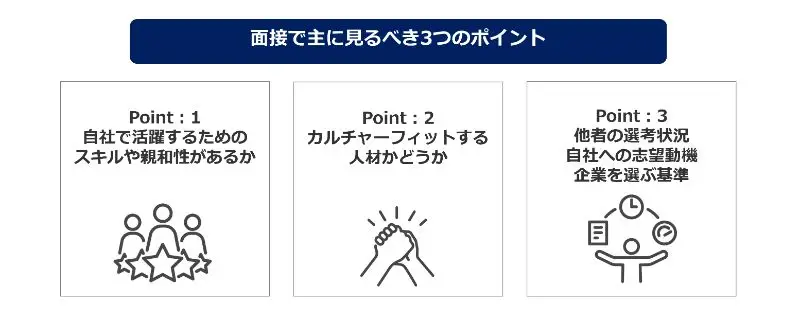

面接で主に見るべき3つのポイント

面接官が心得ておきたい、実際の面接で見るべきポイントを3つ紹介します。

自社で活躍するためのスキルや親和性があるか

面接官は、業務内容と候補者のスキルフィットを見極める必要があります。

自社で活躍するために必要なスキルが備わっているか、業務との親和性が高いかどうかを確認しましょう。

職務経歴書に記載されている実績については、応募者の実力のみではなく、環境要素が影響しているケースもあります。本人の役割や成果を出すために行ったことを深掘りし、スキルとして自社でも活かせるのかどうか把握することが大切です。

カルチャーフィットする人材かどうか

スキルフィットと同様に、カルチャーフィットも採用において重要なポイントです。

入社後のミスマッチを減らすためには、候補者の価値観が自社の社風や組織文化に合うかどうか見極める必要があります。価値観が合っていない場合、早期離職や他の従業員のストレスに繋がるケースも考えられます。

企業として大切にしたいカルチャーを再確認し、面接に臨みましょう。

他社の選考状況・自社への志望動機・企業を選ぶ基準

複数の企業に同時に応募している求職者は多いでしょう。面接の時点で、すでに他社から内定を獲得していたり、2次面接に進んだりしているかもしれません。

自社の採用基準としてのスキルフィットやカルチャーフィットだけでなく、応募者の現時点での活動状況もできるだけ把握しましょう。

また、自社への内定承諾率を上げるためには、応募者の自社への志望動機と、企業を選ぶ基準を参考にすることが大切です。面接を通して、自社の魅力を再確認・発見してもらえるように魅力付けを行いましょう。

※\採用力を高める/効果的な面接質問50選

⇒無料ダウンロードはこちらから

面接の流れ

面接の基本的な流れは以下の通りです。面接マニュアルとして、流れの組み立て方の参考にしてください。

- アイスブレイク(場作り)を行う

- 面接官の自己紹介・自社に関する説明を行う

- 求人の背景について伝える

- 応募書類をもとに求職者に質問を行う

- 志望動機や希望している働き方について深掘りする

- 求職者からの質問を受ける

- 確認事項や今後の連絡方法を説明する

アイスブレイク

アイスブレイクとは、緊張を緩和させるためのコミュニケーションのことです。

まずは応募者の緊張をほぐして話しやすい雰囲気を作るために、アイスブレイクから始めます。

応募者が緊張した状態のまま面接に臨むと、面接官に対しての心理的な壁があるために、本来の能力や本音を引き出せない場合があります。

なるべくリラックスして普段の姿を出してもらえるように、アイスブレイクを取り入れましょう。

※面接でアイスブレイクを成功させるポイント|各種ネタや失敗例も紹介

自己紹介、自社・求人概要について説明

応募者への質問を始める前に、面接官自身の自己紹介と、自社・求人概要についての説明を行います。

面接官も自己紹介をすることにより、面接官がどのような人物なのかが分かり、安心して面接に臨んでもらえます。

また、応募者は複数の企業に同時に応募しているケースも多いため、自社に入社したいと思ってもらえるような魅力付けも大切なポイントです。

自社の紹介や、採用したい職種についての説明を丁寧に行い、応募者の入社意欲を高められるように努めましょう。

応募者への質問

続いて、応募者への質問を進めていきます。

基本の流れとしては、「履歴書・職務経歴書に記載されている内容に関する質問」、「応募者の意欲や今後の展望に関する質問」の順に質問していきます。

「履歴書・職務経歴書に記載されている内容に関する質問」は、事前に書類をよく確認し、気になった点を質問としてまとめておくとスムーズです。

質問を通して、書類の内容に誇張がないか、応募者が自社とマッチしているかどうかを見極めていきましょう。

応募者からの質問

面接官から一方的に質問するだけで面接が終わらないよう、応募者から質問を受ける時間も設けましょう。

応募者の不安や疑問を解消でき、入社意欲の向上やミスマッチの防止にもつながります。

また、質問される内容によって、応募者が自社についてどの程度理解しているのかも確認できます。

面接後の流れの説明と確認

最後に、合否の通知方法や目安の日程など、面接後の流れを説明しましょう。

通知をする目安の日程も伝えておくことにより、応募者が通知を待っている間の不安を軽減できます。

また、他社の選考が同時に進んでいるケースもよくありますが、自社より他社の内定が早く出た場合でも、自社への入社を検討してもらえる可能性を残せます。

面接で使える質問例

面接官を務める際に使える、面接質問例を紹介します。自社の採用基準と、面接の流れに応じて使い分けましょう。

アイスブレイク

応募者の緊張をほぐし、話しやすい雰囲気を作るためのアイスブレイクの質問例です。場所や天候など、当たり障りなく話せる質問が良いでしょう。

・このあたりはどこも似たような建物が並んでいるので、場所が分かりにくくありませんでしたか?

・(オンライン面接の場合)こちらは今日はあいにくの雨なのですが、そちらの天気はどうですか?

・(履歴書の内容から)旅行が趣味とのことですが、私も旅行が好きなんです。特に印象に残っている旅行先はありますか?

・(履歴書の内容から)〇〇県がご出身なのですね。〇〇県でおすすめのグルメはありますか?

・昨日のワールドカップは観ましたか?

※面接でアイスブレイクを成功させるポイント|各種ネタや失敗例も紹介

過去の経歴を確認する質問

候補者の経歴を確認するための質問例です。明確な答えを引き出せるように、分かりやすい質問の仕方を心がけましょう。

・これまでの経歴を含めて自己紹介をしてください。

・前職ではどのような業務を担当されていましたか?

・前職で会社から与えられていた目標はどのようなものでしたか?

・これまでに出した最も大きい成果は何ですか?また、そのために何をしましたか?

・自分自身が一番成長できたと感じる経験について教えてください。

退職理由に関する質問

転職者であれば、「退職理由を教えてください」といったオーソドックスな質問には、あらかじめ答えを用意して面接に臨んでいるはずです。そのため、候補者の本音を引き出せるような追加の質問をしましょう。

・このタイミングで転職をしようと考えた理由を教えてください。

・今後また転職をするとしたら、どのような理由で転職すると思いますか?

・先ほどおっしゃっていた転職理由が、前職で解消されるとしたらそのまま続けますか?

・転職理由を改善するために、何か自分から働きかけたことはありますか?

・前職の同僚は、〇〇さんの転職についてどう感じていると思いますか?

志望動機・入社意欲

中途採用者の志望動機は、前職の退職理由に起因していることも多いです。退職理由の後に志望動機を聞くと、応募者への質問をスムーズに進められるでしょう。

また、求職者には、転職せず現職に留まる選択肢や、他社に転職する選択肢もあります。質問を通して、入社意欲がどの程度あるのか確認しましょう。

・先ほど述べられていた転職理由は、弊社への入社によって解消されますか?

・これまでの経験を活かせる企業は他にもあると思いますが、その中から弊社を志望された理由は何ですか?

・弊社以外に応募されている企業は、どのような企業ですか?

・企業選びで重視されている点を教えてください。

・退職にあたって引き止められませんか?いつ頃入社できるイメージがありますか?

※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!

ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!

⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい

面接時に面接官が気を付けたい注意点

面接官は、自社の顔として面接に臨むわけですから、やはり応募者に対する態度にも注意が求められます。

特に、応募者が自社に悪い印象を持つような対応は、絶対に避けなければなりません。

応募者の意欲を失わせるような態度をとる

面接官の中には、あからさまに応募者の意欲を失わせるような態度をとる人もいます。

例えば、腕組みや険しい表情は、自分なりに威厳を持たせようとしているケースも考えられますが、応募者にとっては不遜な態度に見えます。

また、応募者とのコミュニケーションにおいて、自分や自社の考え方と違う部分が見えたとしても、それをすぐさま否定するようなスタンスで面接に臨むべきではありません。

仮に、応募者が重大な誤解をしていたとしても、内容をすべて聞き終えた上で異なる点を指摘するにとどめ、決して感情的・高圧的な表現にならないよう心がけたいものです。

NG質問をしてしまう

厚生労働省では、以下の2点を基本的な考え方として採用選考を実施すべきとしています。

- 応募者の基本的人権を尊重すること

- 応募者の適性、能力にもとづいて行うこと

※参照元:厚生労働省|公正な採用選考の基本

このほか、職業安定法・男女雇用機会均等法など、面接において企業が遵守すべき法律は多々あります。

法律に抵触する質問、すなわち就職差別・各種ハラスメントにつながる質問に関しては、NG質問になるので注意が必要です。

なお、具体的なNG質問について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

※【採用面接のNG質問】面接官が応募者に絶対聞けないタブーとは

求人情報とかけ離れた内容の質問をする

応募者は、求人情報をチェックしてから、企業に応募するかどうかを決めます。

よって、応募者の頭の中に入っている自社・仕事内容に関する情報は、基本的に求人情報の内容がベースになっているものと考えられます。

面接官が、求人記事に書かれている内容とは大きく異なる要素を持つ質問を行うと、当然ながら応募者は不安を感じます。

例えば、「転勤はほとんどありません」と掲げているもかかわらず、面接の話の流れで「転勤が可能か」といった質問を行うと、応募者は「求人募集の内容と違う」と不審に感じることでしょう。

特に、学生の場合は社会人経験に乏しい傾向にあるため、質問を額面通り受け取る可能性があります。

せっかく優秀な人材に出会えたのに、面接官の質問によって自社から心が離れてしまうのは、非常にもったいないことです。

応募者と面接官の意思疎通をスムーズにするためには、求人記事の内容につき、自社の意思・面接官の方針とリンクさせることが不可欠です。

※\採用力を高める/効果的な面接質問50選

⇒無料ダウンロードはこちらから

オンライン面接のポイント

従来は対面での面接が一般的でしたが、働き方の変化やDXが進み、オンライン面接を導入している企業は増えています。

オンライン面接は便利な一方で、ツールを使用して行うため、対面とは違った点に注意する必要があります。面接官が意識しておきたいポイントを紹介します。

事前に案内をする

オンライン面接に使用するツールのURLは、できるだけ早めの案内が親切です。直前まで共有されないと、応募者の不安に繋がり、自社への不信感を持たれてしまう恐れがあります。

また、ZoomやSkypeなど使用するツールのアプリをインストールする方法や、URLへのアクセス・入室手順をあわせて案内しておくと、より安心感を持ってもらえるでしょう。

回線が途切れたときの対応を伝える

オンライン面接では、話している途中に回線が不安定になったり、途切れたりするケースがあります。応募者が突然の事態に慌てなくて済むように、事前に対応方法を案内しておきましょう。

なるべく回線が安定した場所でのオンライン面接を推奨すると同時に、途切れた場合の対応手順と連絡先を伝えておくと親切です。電話面接への切り替えや、電話でリスケジュールを提案する手段もあります。

カメラ・マイクの位置を意識する

オンライン面接の際は、応募者に表情や声が伝わりやすいようにセッティングしましょう。顔がよく見えなかったり声が聞き取りづらかったりすると、応募者が話しにくくなってしまいます。

事前にカメラとマイクの位置を調整し、テストを行うと安心です。表情が見えやすい位置に座り、部屋の明るさも意識しましょう。

面接官がモニターを複数使用している場合は、カメラと違った方向を見ていると、応募者と視線が合わず無愛想に見えてしまいます。面接中はカメラがある方向を見るようにし、対面のように向き合って話すことを心がけましょう。

静かな環境で面接を行う

オンライン面接は、インターネット接続ができる環境であればどこでも行えます。しかし、面接中に面接官の周りの話し声が入ったり、面接官の後ろを人が通ったりすると、応募者は気になってしまうでしょう。

会議室を押さえる、個室を貸し切るなどして、できるだけ人が出入りしない静かな環境を選ぶことが望ましいです。

また、セキュリティの観点からも面接環境は重要です。自社の機密情報が含まれる会話や書類が、面接中に入り込まないように注意する必要があります。

※「面接ドタキャン、採用辞退を防ぐ!応募・面接ノウハウBOOK」

⇒無料ダウンロードはこちらから

まとめ

面接官の仕事には、単純に応募者を見極めるだけではなく、応募者に対して「この会社で働きたい」と思わせる役割も含まれます。

自社のイメージ向上につなげるためにも、面接官としてふさわしい対応を心がけつつ、バイアスにとらわれない判断を下すことが大切です。

※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!

ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!

⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/