内定承諾率を上げるには? 求職者が内定を辞退する理由と対処法を解説!

採用活動による内定承諾率は、対象とする人材や業種によるものの、6割から8割程度に留まるのが現状です。

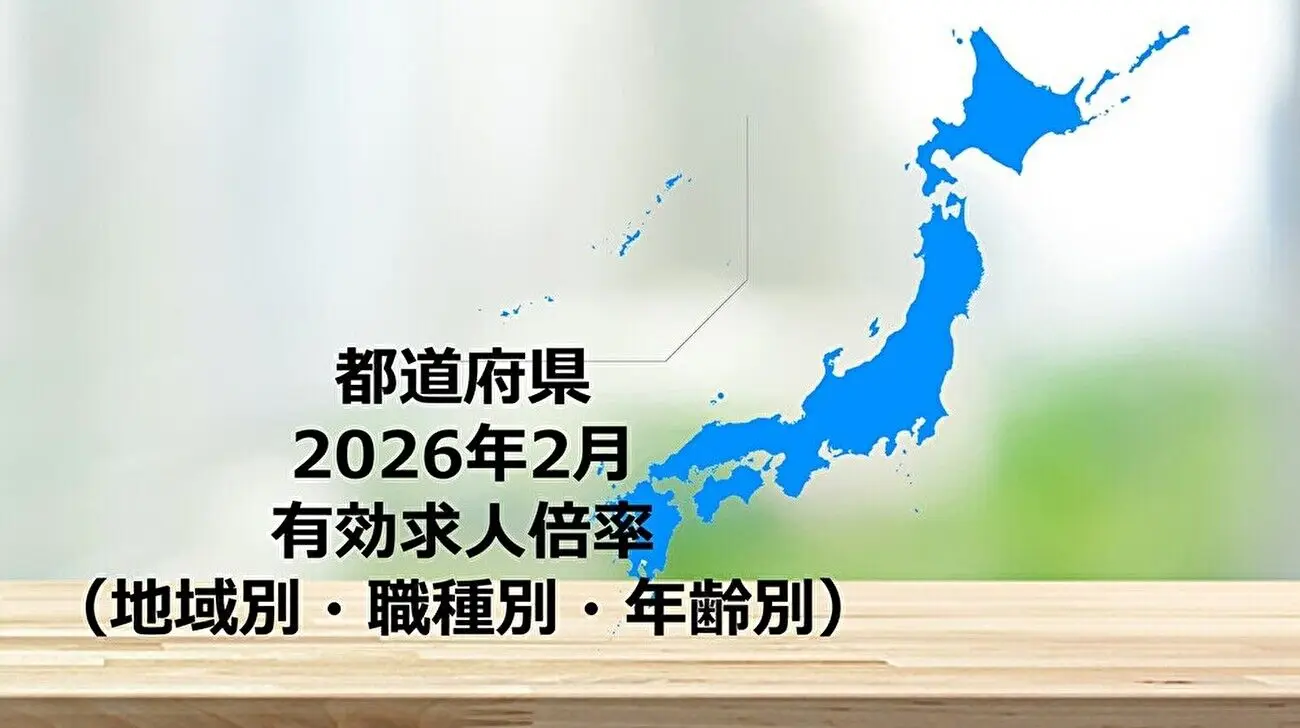

近年は市場全体で求職者減少が続いており、採用コストが急騰するだけなく、内定を出せる母集団の形成自体が難しくなっていると言わざるを得ません。

求人を行う企業が、内定を出した人材から「お断り」をされないようにするには、どうすればいいのでしょうか。

内定承諾率の現状から、承諾してもらうための方法まで、採用活動のムダをなくすためのヒントを紹介します。

※内定者フォローとは?効果的なフォローの手順や取り組み事例、便利なツールも紹介!

【2025年最新】企業の内定承諾率・内定辞退率はどのくらい?

採用活動における内定承諾率は、中途採用は8割以上・新卒採用は7割以下となっており、この割合は年々低下しています。

ここでは、内定辞退率から内定承諾率を推定するとともに、近年の採用人数の充足状況をチェックしてみましょう。

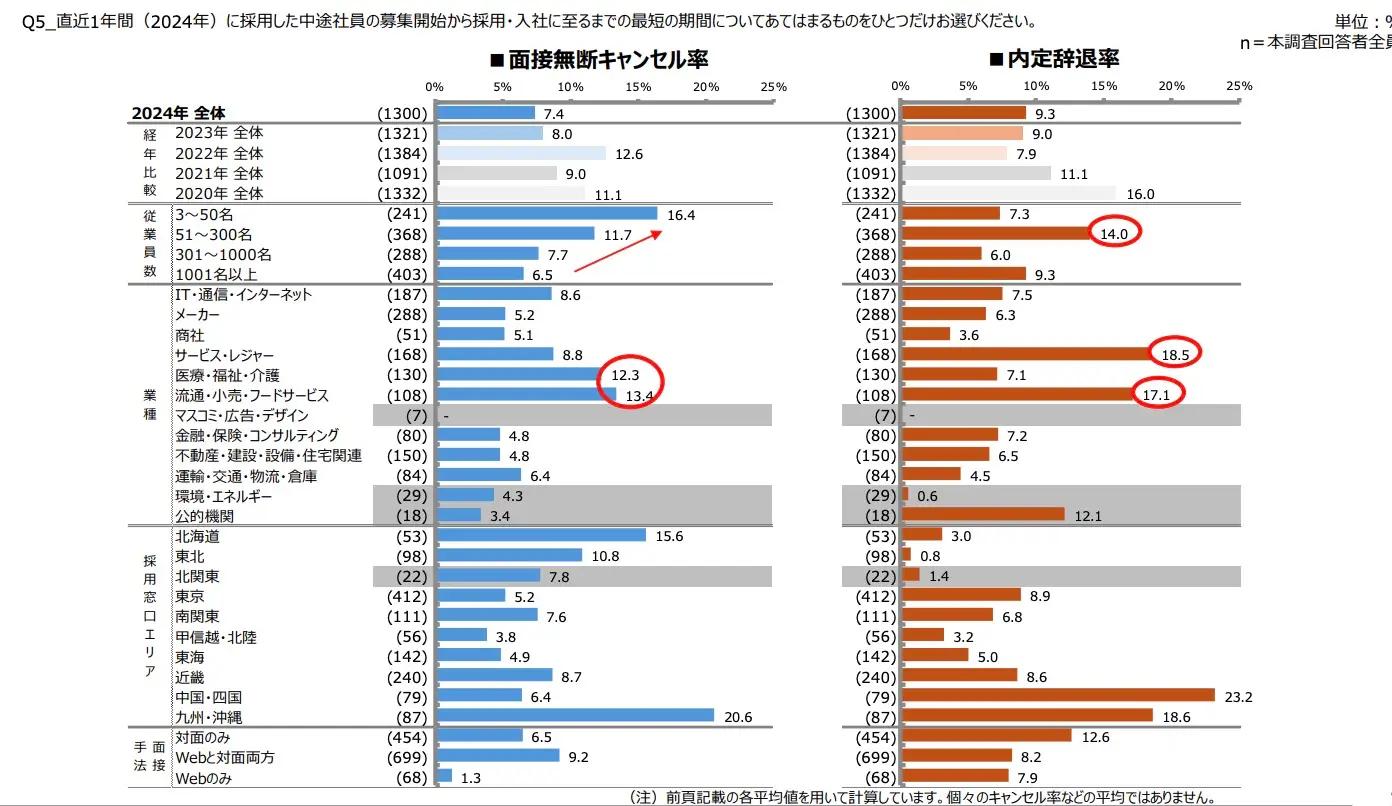

中途採用の内定承諾率・内定辞退率

中途採用の内定承諾率は、内定辞退率に基づき80%から90%程度と推定されます。

マイナビの「中途採用状況調査」によると、2024年の中途採用における内定辞退率は9.3%でした。

この割合は年々減少していますが、業種や会社規模でばらつきがあります。

内定承諾率が低い業種には、サービス・レジャー業(内定辞退率18.5%)や流通・小売・フードサービス(内定辞退率17.1%)があり、会社規模では従業員数51名以上300名以下が内定承諾にいたる確率が低いとされます。

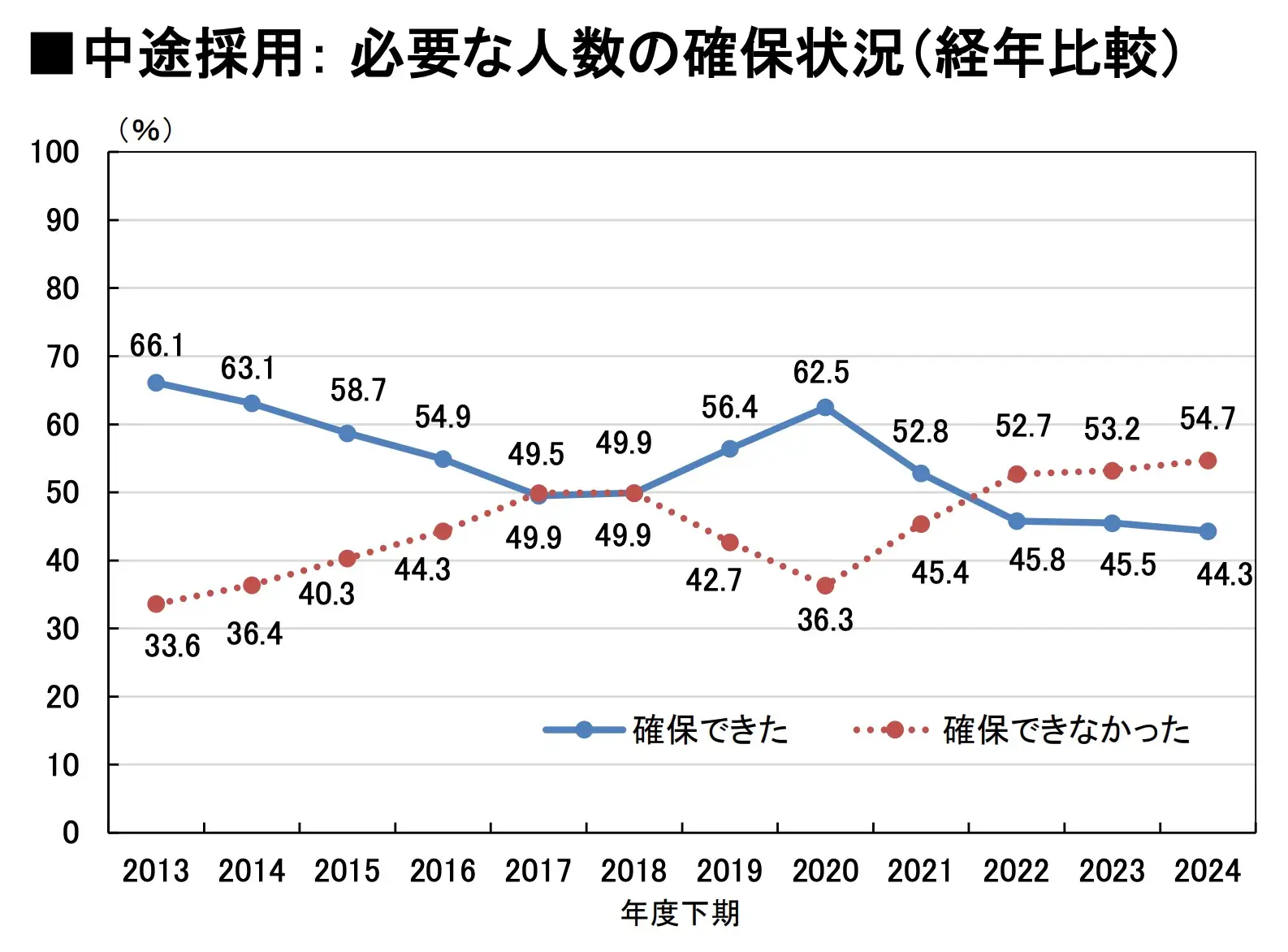

中途採用で「必要な人数を確保できた」と答える企業も減少傾向です。

リクルートの調査では、採用活動により必要な人数の確保に至った企業の数につき、2020年は62.5%であったところ、2024年には44.3%まで減少し人数不足となっている企業の割合が過去最大となったことが報告されました。

新卒採用の内定承諾率・内定辞退率

新卒採用の内定承諾率は、近年になって70%を切る傾向です。

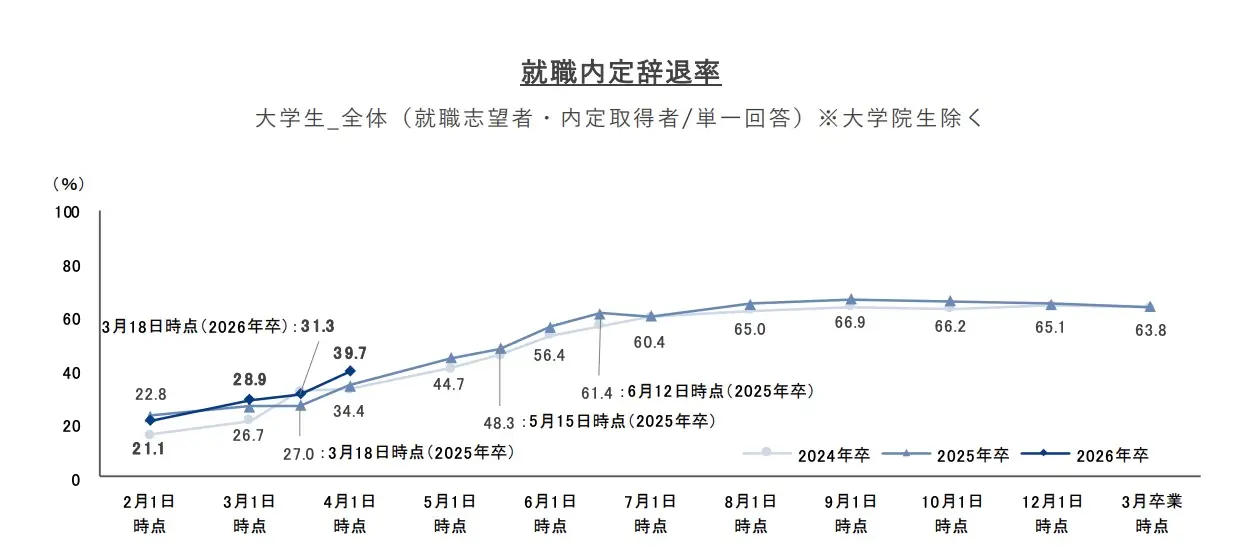

リクルートの調査によれば、新年度直前となる2月から3月にかけて新卒者の内定辞退率が上昇する傾向です。

2025年4月1日時点では、25年卒の34.4%・26年卒の39.7%が内定を辞退しています。

ここから内定承諾率を単純に計算すると、60%強の承諾しかありません。

※就職プロセス調査(2026年卒・2025年4月1日時点/リクルート)

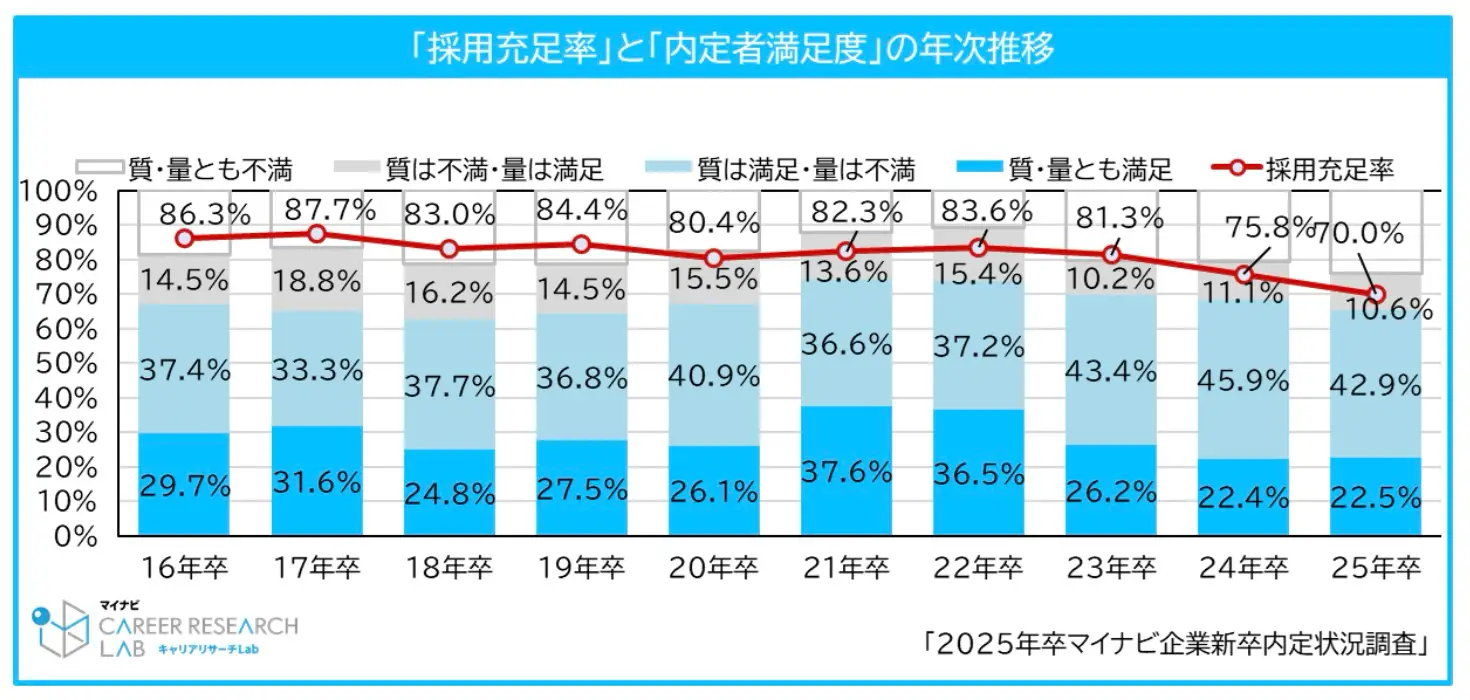

内定者数に対する募集人数の割合を示す採用充足率も低い値が出ています。

マイナビの調査によれば、採用充足率は24年卒で80%を切り、25年卒は70.0%と過去最低の値となりました。

※2025年卒企業新卒内定状況調査(マイナビキャリアリサーチLab)

同じマイナビの調査において、採用活動で厳しかったのは「母集団の確保」であるとの声が多くあがっています。

少子高齢化が進むなか、新卒者は例年減少し続けており、今後は「獲得した内定者を逃さない、確実に入社してもらうための施策」が必要になると考えられます。

※最新の中途採用手法のトレンドは?主要な手法14種類を徹底比較

求職者が内定辞退・選考辞退を選ぶ理由

内定承諾率を上げるにあたっては「求職者がなぜ辞退するのか」を理解することから始まります。

ここでは、各社の調査結果に基づき、内定辞退のタイミングに着目しつつ辞退理由を探ってみましょう。

面接前に辞退する理由

書類選考を通過したにも関わらず、面接に進む前に辞退するケースは後を絶ちません。

この段階での辞退は、応募連絡から面接日が確定するまでの企業の対応や、応募者が事前に集める情報が大きく影響します。

面接前の内定辞退の理由としてとくに多いのは、次のようなものです。

- 他社の選考が進んだ・内定が出た

- 企業の評判や口コミに不安を感じた

- 応募後の企業対応に不満があった

理由1:他社の選考が先に進んだ

エン・ジャパンの企業向け調査によると、応募者の辞退理由として最も多かったのは「他社の選考を通過した・内定を取得した」(78%)でした。

求職者の多くは複数の企業に同時に応募しているため、選考プロセスが早い他社から先に内定が出ると、そちらを優先して辞退に至ります。

先回りして辞退を防ぐにあたっては、最低限「スピード感のある選考」を心がけなくてはなりません。

※「中途採用の選考辞退」実態調査(エン・ジャパン)

理由2:企業の評判や口コミに不安を感じた

エン・ジャパンが実施した求職者アンケートでは、面接前の辞退理由として「ネットで良くない口コミを見た」が上位に挙がっています。

応募してくる求職者は、約束した面接日時が到来するまでの間、企業の評判や働きがいについて口コミサイトなどで調べるのが一般的です。

その際にネガティブな情報を見つけると、企業に対する不安が募り、面接に進む意欲を失ってしまうことがあります。

理由3:応募後の企業対応に不満があった

求職者アンケートでは、面接前の辞退理由として「企業の応対が悪かった」ことも挙げられています。

書類選考の結果連絡が遅い・面接日程の調整がスムーズに進まないといった対応は、求職者に「入社後も同じような対応をされるのではないか」という不信感を抱かせ、辞退に繋がります。

このことから、丁寧かつ迅速なコミュニケーションによる信頼獲得が大切だといえます。

※8000人に聞いた「選考辞退」の実態調査(エン転職ユーザーアンケート)

面接後に辞退する理由

採用面接は、企業の情報を求職者に与え、入社後のイメージを具体化してもらう重要な機会です。

しかし、この場で感じた企業とのミスマッチや不信感が、面接後や内定後の辞退に繋がることも少なくありません。

面接後の内定辞退により採用活動で大きな無駄が出る原因としては、次のようなものがあります。

- 面接官の態度や会社の雰囲気が合わなかった

- 求人情報と話の内容に相違があった

- 提示された条件が希望と合わなかった

理由1:面接官の態度や会社の雰囲気が合わなかった

求職者アンケートにおいて、面接後の辞退理由として「面接官の態度が悪かった」「社風や会社の雰囲気が合わないと感じた」が上位に入っています。

採用担当者や会社について求職者が抱いた悪印象の原因は、相手の目線に立った対応にあった漏れや誤りだと考えられます。

その遠因は、非効率な採用プロセスや、採用担当者および面接担当者の抱える負担の大きさかもしれません。

理由2:求人情報と話の内容に相違があった

求職者アンケートで面接後の辞退理由のトップに挙げられたのが「求人情報と、面接で聞いた話が違った」です。

求人情報に記載されていた業務内容、給与、休日などの条件と、面接で聞いた話に違いがあると、求職者は企業に対して強い不信感を抱きます。

ささいな説明不足でも「話が違う」と求職者に感じさせてしまうことは、信頼を失う致命的なミスです。

理由3:提示された条件が希望と合わなかった

給与や勤務地、休日といった雇用条件は、求職者が企業を選ぶ上で重要な判断基準です。

エン・ジャパンの調査でも、辞退理由として「給与・待遇」「勤務地・転勤」が挙げられています。

最終的に提示された条件が本人の希望と合わない場合、たとえ業務内容に魅力を感じていても辞退に繋がりやすくなります。

就業条件がウィークポイントとなる場合は、職場環境や身につけられるスキル、キャリアビジョンなどをアピールして魅力を補いたいところです。

新卒採用での辞退の理由

新卒採用では、内定から入社までの期間が長いという特有の事情があります。

そのため、内定期間中の学生の心境の変化や、他社との比較検討が内定辞退に大きく影響します。

さらに、近年の「売り手市場」では、新卒者の求める条件のハードルが上がり、競合もより魅力的な条件を提示しようと躍起になっています。

その結果として、次のような理由で内定辞退が発生しがちです。

- 第一志望の企業から内定が出た

- 企業の将来性や安定性に不安を感じた

- 配属先・勤務地が希望と異なっていた

理由1:第一志望の企業から内定が出た

パーソル総合研究所の調査で、内定辞退の理由として最も多かったのは「もともと第一志望の企業から内定を得たため」です。

多くの学生は複数の内定を保持しながら就職活動を進め、最終的に最も志望度の高い企業を選びます。これは、学生が納得のいく就職先を真剣に選んだ結果といえるでしょう。

理由2:企業の将来性や安定性に不安を感じた

同調査では、辞退理由として「事業内容や仕事の魅力が、他社の方があると感じた」「企業の安定性に不安を感じた」も上位に挙がっています。

社会経験のない学生にとって、企業の安定性や将来性は非常に重要な判断材料です。

内定期間中に企業の業績不振や業界の先行きに不安を感じると、辞退を考えるきっかけになります。

理由3:配属先・勤務地が希望と異なっていた

「勤務地が希望と異なっていた」ことも、パーソル総合研究所の調査で多くの学生が挙げた辞退理由です。

特に総合職採用の場合、初期配属の部署や勤務地が内定後に決まるケースがあり、その結果が本人の希望と大きく異なると、入社後のキャリアプランを描けなくなり、内定辞退に至ることがあります。

採用活動で内定承諾率を上げるための6つの方法

求職者が内定辞退を選ぶ理由は様々ですが、企業側が適切な対策を講じることで、内定承諾率は着実に向上させられます。

大切なのは、応募から内定、そして入社までの各フェーズで求職者の視点に立ち、不安や疑問を取り除き、入社への期待感を高めることです。

ここでは、内定承諾率を向上させるための具体的な6つの方法を解説します。

応募から内定までのスピードを上げる

求職者の熱意を維持し、他社に先んじて内定承諾を得るためには、選考プロセスのスピードアップが非常に重要です。

対応の速さは、求職者に対する企業の関心度の高さのアピールになり、これは「好意の返報性」の効果により内定承諾率を高めてくれます。

採用プロセスをスピードアップするための具体的な対応としては、次のようなものが考えられるでしょう。

- 書類選考の結果通知を迅速に行い、面接日程も速やかに調整する

- 採用フロー全体を見直し、応募から内定までの期間を短縮する体制を構築する

- やむを得ず連絡が遅れる場合でも、その理由と回答の目安を伝える

※採用内定者への通知メールはどう送る?今すぐ使えるテンプレートと活用術!

面接での体験価値を高める

採用面接は、求職者が企業を判断するための重要な機会です。

この場でポジティブな体験を提供できれば、求職者の入社意欲は格段に高まります。

面接担当者は「企業の顔」としての対応方法を学び、会社の魅力を効果的にアピールする方法をトレーニングしましょう。

面接で求職者に良質な体験を提供するための具体的な対応としては、次のようなものが考えられます。

- 面接官向けにコミュニケーション研修を行う

- 会社の魅力を伝えるための表現をあらかじめ整理しておく

- 求職者の人物像をイメージし、面接会場のセッティングを工夫する

採用広報を見直し、リアルな情報を提供する

求職者との間に信頼関係を築き、入社後のミスマッチを防ぐため、正直で透明性の高い情報提供が欠かせません。

求人情報と実態の乖離は、内定辞退の大きな原因となるため、正確な情報発信を心掛ける必要があります。

正確な採用情報を求職者に提供するにあたっては、次のようなポイントを見直したいところです。

- 求人広告や採用サイトに掲載している業務内容、労働条件に実態とのズレがないか

- インタビューや写真なども交えて「働くイメージ」を伝えきれているか

- SNSなど、動画でよりリアルな情報を伝えているか

- 求職者に求める経験・スキル・人物像が具体化されているか

個別性の高い内定者フォローを実施する

内定後も、求職者の入社意欲を維持・向上させるため、続けてアプローチするようにしましょう。特に複数の内定を持つ求職者に対しては、画一的な対応ではなく、一人ひとりの状況や価値観に寄り添った個別性の高いフォローが、内定承諾を得るための強力な後押しとなります。

内定者フォローとして有効な施策は、次のとおりです。

- 採用面接の段階から内定者のキャリアプランや価値観を深くヒアリングする

- オファー面談を実施し、現場の責任者とコミュニケーションをとってもらう

※内定者フォローとは?効果的なフォローの手順や取り組み事例、便利なツールも紹介!

社員や社風との接点を増やす

内定者が抱える「本当にこの会社に馴染めるだろうか」という不安を払拭し、入社への期待感を高めるため、社員や社風に直接触れる機会を設けてみましょう。

テキストや写真だけでは伝わらないリアルな魅力を感じてもらうことで、企業への帰属意識を高めます。

内定後、入社前であっても提供したい会社との接点として、次のようなものがあります。

- 社内報の送付

- 内定者限定のSNSグループ、内定者同士の懇親会

- 年齢の近い先輩社員との座談会、社内イベント、部活動

※内定者懇親会は必要? フォローの重要性や進め方・注意点を解説

入社までの期間を成長機会に変える

内定から入社までの期間を、単なる「待ち時間」ではなく、内定者が自身の成長を実感できる有意義な「準備期間」として提供することで、入社意欲を確固たるものにできます。

特に学習意欲の高い人材にとって、このような機会は大きな魅力となるでしょう。

入社までの準備として提供できるものとして、下記が考えられます。

- eラーニング(環境・時間帯を問わず学習できる)

- 内定者アルバイト(実際に職場を体験してもらえる)

- インターンシップ(職場体験と同時に実務を学んでもらえる)

丁寧なフォローとアピールで内定承諾率アップを

内定承諾率は6割から8割で、辞退する人は少なく見積もっても10人に1人は存在すると考えられます。

着実に承諾してもらえるよう、求職者の視点に立ち、不安や疑問を解消すると同時に、自社の魅力を正しく伝えるよう心がけることが大切です。

採用担当者向けのお役立ちサイト「ヒトクル」では、この他にも採用活動に役立つ情報やノウハウを多数発信しています。

「採用活動がうまくいかない」「プロの視点からアドバイスが欲しい」とお考えの方は、アルバイトタイムスが提供する採用支援サービス「ワガシャdeDOMO」の活用もご検討ください。

採用のプロが、貴社の課題に合わせた最適な解決策をご提案します。

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/