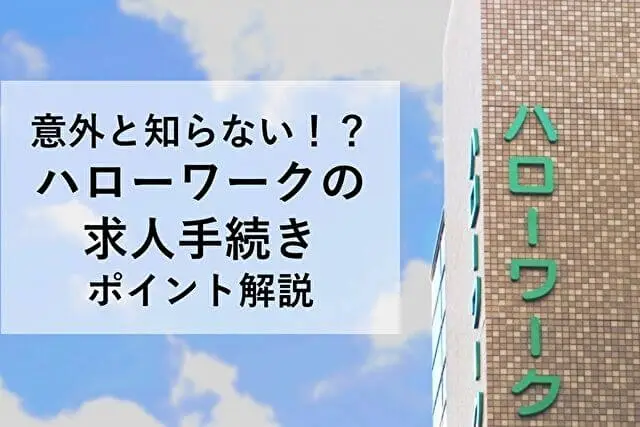

【画像&事例付き】ハローワークでの求人の出し方は?手続きの流れや注意点を解説

ハローワーク(公共職業安定所)は、求職者に対する支援はもちろんのこと、採用活動を行う事業主からの申し込みがあったときに求人情報を公開するサービスを行っています。

実際に求人情報を公開しようとするときは、どのような手続きをすればいいのでしょうか。

ここでは、ハローワークでの求人の出し方や手続きの流れ、求人票の書き方で注意するポイントについて、例文を交えてわかりやすく記載しています。

※ハローワークインターネットサービスとは?事業者にも求職者にも便利なツールを解説

正しい使い方してますか?ハローワーク活用テクニック

「ただ出しているだけ」「まったく応募がない」という方へ向けて、ハローワークのポテンシャルを最大活用するテクニックについてご紹介します。

ハローワークとは

まずは、ハローワークの開庁時間や、派遣会社・ハローワークプラザとの違いといった、基本的な事項についておさらいしていきましょう。

開庁時間

ハローワークの開庁時間は平日8時30分から17時15分までとなっていますが、厚生労働省が推奨する利用時間帯は9時ちょうどから17時ちょうどまでです。

その理由として、下記の2点が挙げられます。

1.初回利用時は事前手続きが必要

ハローワークを初めて利用するときは、求職申込みの手続きが必要となり、書面に記入した内容の確認も含めて30~40分ほどの時間を要します。

2.混雑する時間帯がある

開庁後30分間、昼休憩の時間帯となる12時から13時まで、夕方17時過ぎは混み合う傾向があります。

ハローワークと派遣会社の違いとは

派遣会社とは、企業のニーズ(希望条件)にマッチする人材を、派遣先(職場)に派遣する会社です。

雇用契約は派遣会社と派遣社員の間で交わされており、仮に派遣社員を自社で直接雇用したい場合は、派遣期間が終了してから正社員として雇用する流れとなります。

一方で、ハローワークの紹介から採用に至った場合、それは自社の直接雇用となります。

人材紹介会社のニュアンスに近いですが、ハローワークの場合、紹介料はかからず無料で利用できるのがメリットです。

ハローワークとハローワークプラザの違いとは

ハローワークプラザは、行政が本庁・本局などのほかに地方に置く補助機関(出先機関)であり、ハローワークと比較して駅前およびその周辺などのアクセスしやすい場所に立地している傾向にあります。

雇用保険関係、または職業訓練の申込みといった手続きはできませんが、それ以外のことはハローワークプラザでも受け付けてもらえます。

また、ハローワークプラザは、ハローワークに比べて開庁時間・閉庁時間が遅めに設定されているため、より多くの求職者による利用が期待できます。

※ハローワーク以外にも「無料で利用できる求人サイト8選」

⇒無料ダウンロードはこちらから

ハローワークが提供しているサービスとは

多くの人がイメージするハローワークのサービスは、求人紹介や職業相談、雇用保険関連の手続きではないでしょうか。

ハローワークが求職者に提供しているサービスには、求職者が希望する職種に就くためのスキル・知識を得るための訓練や、スムーズに就職ができるようなサポートなども含まれます。

以下、ハローワークが提供している各種サービスにつき、主なものに絞って詳細を解説していきます。

求人紹介・職業相談

ハローワークが行う職業紹介に関する業務は、求職者に対するものと、求人を行う事業主に対するものがあります。

求職者については、職業相談を経て個別に求人情報の提供を行うのが主な業務です。求人を行う事業主に対しては、求職者情報を提供したり、求人条件に関する指導を行うことが主な業務となります。

なお、求職者と求人を行う事業主をマッチングさせるため、合同説明会や就職説明会を行うこともあります。

雇用保険の手続き

雇用保険の手続きは、ハローワークの重要な役割のひとつです。

ハローワーク職員は離職者が受給要件を満たしていることを確認した上で、失業給付金や再就職手当などの受給資格の決定を行います。

事業主側から退職勧告を受けたにもかかわらず、自己都合退職として処理されている場合など、離職理由に異議がある場合もハローワークが相談窓口となります。

職業訓練の相談

ハローワークでは、仕事探しをしている人を対象にした、無料の職業訓練「ハロートレーニング」を実施しています。

求職者は、原則として受講料無料(テキスト代は自己負担)で、多様なコースのなかから選ぶことができます。

具体的なトレーニングの種類は2つに分かれており、雇用保険の受給者は「公共職業訓練」を、受給していない人は「求職者支援訓練」を受けられます。

職業訓練を受けた人材を獲得できれば、即戦力とはいかないまでも、企業としても入社後の教育の手間をある程度省ける可能性があります。

就職活動のサポート

ハローワークでは、求人情報の案内や職業相談だけでなく、就職活動をサポートする様々な支援メニューも用意しています。

求職者にとってとくに役立つのは、履歴書などの応募書類の作り方・面接の受け方といった個別相談・セミナーです。

これらは、求人企業とのミスマッチ低減に貢献しています。

また、失業時は将来の不安からどうしても急いで仕事を探したくなるものですが、そのような人は、ハローワーク就職支援センターを利用することで、再就職支援プログラムによる計画的・継続的な相談を進めることができます。

※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!

ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!

⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい

ハローワークの求人の出し方(手続き方法)

ハローワークの求人の出し方には以下の2種類の方法があります。

- ハローワークに出向き、紙の書類に必要事項を記入して窓口で手続きする

- 事前に会社のパソコンなどで仮登録し、ハローワークに出向いて本登録する

2021年9月21日からインターネット経由での登録ができるようになりました。求職者もオンラインで求人の検索が出来るようになっています。

【参考】2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利になります!

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20400.html

上記の2種類の手続き方法は記入する項目や必要書類は同じですが、手続きの流れが微妙に異なりますので注意しましょう。次のセクションで手続きの流れについて説明します。

求人手続きの流れ〜ハローワークに出向いて手続きする場合〜

ハローワークの求人手続きの流れを以下にまとめます。

こちらはハローワークに出向いて手続きする場合です。

- 事業所を管轄するハローワークへ行く

- 事業所登録をする

- 求人申込書を書いて提出する

- 求人票を受け取る

1.事業所を管轄するハローワークへ行く

最初に、自社が求人を出したい事業所が管轄されているハローワークへ行きます。

ハローワークは全国に544ヶ所あり、事前に公式サイトで自社の管轄を調べましょう。

【参考】全国のハローワークの所在案内

2. 事業所登録をする

ハローワークに着いたら事業所情報を登録をします。

事業所登録には以下の2枚の書類に記入する必要があります。

事業所登録及び求人申込書の登録は、ハローワーク内のパソコンで登録することもできます。

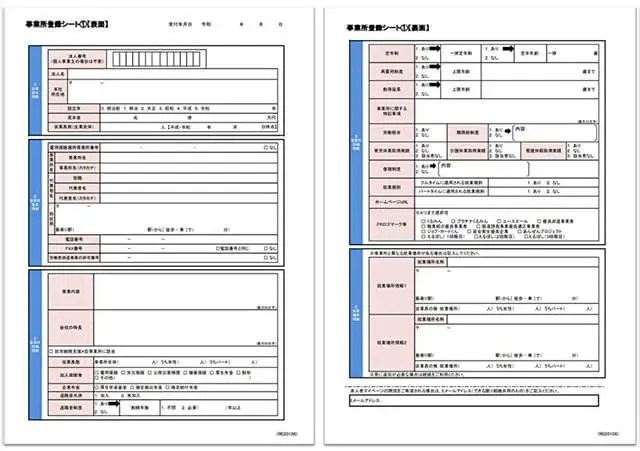

- 事業所登録シート①

- 事業所登録シート②(事業所PR情報)※任意

事業所登録シート①に記入する項目は(下記)は、「求人票」に共通して掲載され、求職者に提供されます。

事業所登録シート①に記入する項目は(下記)は、「求人票」に共通して掲載され、求職者に提供されます。

- 企業基本情報

- 事業所基本情報

- 事業内容、会社の特徴

- 従業員数、加入保険、年金などの細かい情報

- 就業場所の情報

事業所登録シート②(事業所PR情報)に記入する下記の項目、求人票には記載されません。

一方で、ハローワークインターネットサービス、ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)では公開されます。

- 代表的な支店・営業所・工場等

- 福利厚生・研修制度

- 両立支援の内容

- 障害者に対する配慮に関する状況

事業所登録をするのは最初の1回のみで、2回目からは登録の必要はありません。

ただし、登録情報に変更があった場合は変更手続きが必要です。

3. 求人申込書を書いて提出する

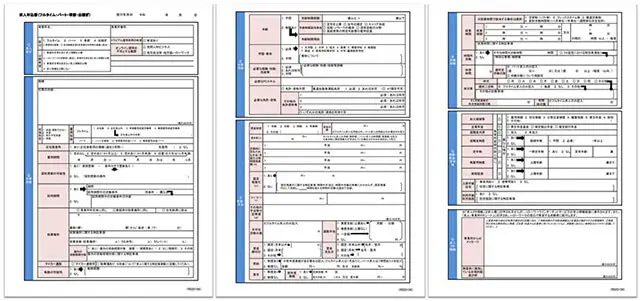

事業所登録が出来たら求人申込書を書いて提出します。

初めてハローワークを利用する際には事業所登録と共に求人申込書も必要です。

求人申込書に書く項目は以下の通りです。

- 求人区分(フルタイム、パートなど)

- 仕事内容や職種

- 賃金や手当

- 労働時間

- 保険・年金・定年など

- PR情報

- 選考方法

ハローワーク来所時は、同時にメールアドレスを登録することで、自社のパソコンなどから求人情報の操作ができる「求人者マイページ」が開設されます。

忘れずにアドレスの申告を行いましょう。

4. 求人票を受け取る

手続きが終了すると、希望する求人情報が記載された「求人票」が発行されます。

求人票の内容は、ハローワーク内の情報端末、掲示板、インターネットサービスなどで求職者向けに公開されます。

求人手続きの流れ〜インターネットで事前手続きをする場合〜

ハローワークで書類に記入して届け出る内容は、自社のパソコンなどからオンラインであらかじめ入力することができます。

最終的には来所する必要はあるものの、窓口で書類を記入する手間が省けて便利です。

- ハローワークインターネットサービスにアクセスする

- 求人者マイページのアカウント開設をする

- 事業所登録をする

- 求人情報を入力する

- ハローワークに出向き本登録をして、求人票を受け取る

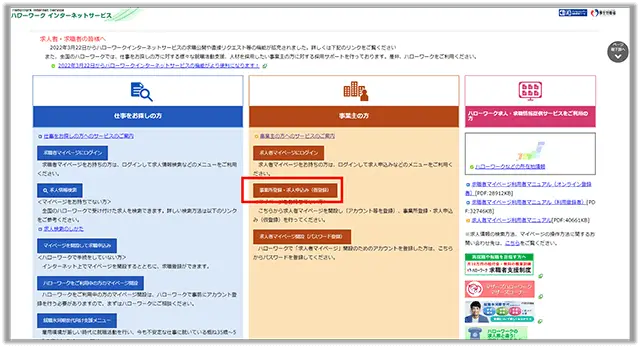

1.ハローワークインターネットサービスにアクセスする

手続きを行うのはハローワークインターネットサービスです。まずは下記のリンクにアクセスしましょう。

2. 求人者マイページのアカウント開設をする

インターネットから手続きするには先に求人者マイページのアカウント開設が必要です。

トップページの「事業所登録・求人申込み」をクリックし、以下の情報を入力して開設をしましょう。

- メールアドレス

- パスワード

【参考】求人者マイページ開設方法

3. 事業所登録をする

求人者マイページを作成するとき、最初に企業および事業所の基本情報の入力が必要です。

登録する項目は以下の通りです。

- 法人名、所在地、設立年、資本金などの基本情報

- 事業内容、会社の特徴、社会保険、定年制、育児休業制度など、企業の詳細情報

- 事業所の就業場所についての情報

- 事業所のPR情報(主要取引先や年商など)

- 事業所の外観や仕事中の写真など

4. 求人情報を入力する

次に、求人情報の詳細を入力します。登録できる項目は下記のとおりです。

- 求人区分(フルタイム、パートなど)

- 仕事内容や職種

- 賃金や手当

- 労働時間

- 保険・年金・定年など

- PR情報

- 選考方法

5. ハローワークに出向き本登録をして、求人票を受け取る

オンラインで求人情報までの入力を終えると「仮登録」が完了します。次に行うのは、ハローワークに来所して行う「本登録」です。

本登録では、仮登録の内容についてハローワーク職員に確認を受け、問題なければ「求人票」が発行されます。このとき、求人票と同じ内容が求職者向けに公開されます。

正しい使い方してますか?ハローワーク活用テクニック

「ただ出しているだけ」「全く応募がない」という方へ向けて、ハローワークのポテンシャルを最大活用するテクニックについてご紹介します。

ハローワークでの求人の有効期限

ハローワークに申し込んだ求人には有効期限が設けられています。ここでは、求人が公開されるまでの期間と、有効期限について解説します。

求人公開までにかかる日数

ハローワークに求人を申し込んだ後、内容の確認や入力作業を経て求人が公開されるまでには、通常2~3日程度かかります。

入力処理が完了すると、ハローワークから求人票の控えがFAXなどで送られてきます。

求人の有効期限

ハローワークにおける求人の有効期限は、原則として求人申込みを受理した日の属する月の翌々月の末日までです。

例えば、以下のような計算になります。

4月1日に受理された場合 → 6月30日まで有効

5月15日に受理された場合 → 7月31日まで有効

6月30日に受理された場合 → 8月31日まで有効

このように、月の初めに申し込むと掲載期間は約3ヶ月間、月末に申し込むと約2ヶ月間となります。

そのため、少しでも長く掲載したい場合は、月の初めに求人掲載の申し込みをするのがおすすめです。

ただし、大学卒業予定者などを対象とする求人(大卒等求人)や高校卒業予定者を対象とする求人(高卒求人)については、有効期間の扱いが異なりますので注意が必要です。

有効期間を延長するには

「あと少しで採用の目途がつきそうだ」といった場合には、有効期間の延長を申し込むことができます。

ハローワークインターネットサービスの求人者マイページから手続きを行うことで、1回に限り1か月間、有効期間を延長できます。

延長の申し込み内容はハローワークで確認の上、受理されます。

有効期間が切れた場合

有効期限日を過ぎた求人は無効(非公開)となり、求職者への紹介ができなくなります。

もし有効期間が終了した後も引き続き募集を行いたい場合は、無効となった求人の更新(転用)手続きが必要です。

2つの選考パターン

ハローワーク側に求人申込書を提出し受理されたら、その後は求人票が公開され、求人企業は以下の2種類の方法で求職者を募集することになります。

ハローワークによる自社求人紹介

ハローワークでは、窓口またはハローワークインターネットサービスによって、求職者に求人を紹介しています。

窓口の場合は、求人条件に合致する人材かどうか、面接日をいつにするかなど、窓口のスタッフが企業に連絡を入れます。

ハローワークインターネットサービスの場合、求職者が開設したマイページに求人情報が送信されます。

なお、紹介状は求人情報に応募があったタイミングで発行され、応募状況は企業にも通知されます。

求職者自身による応募

求人者マイページを作成している企業は、同じくインターネットサービスを利用している求職者自身による応募を受け付けることができます。

求職者が応募すると、求人者マイページに通知が届き、企業と求職者とのあいだで面接の日程調整を進めます。

注意したいのは、応募にあたりハローワークからの紹介を受けていないと、下記のような助成金の支給対象にならない点です。

- 特定求職者雇用開発助成金

- トライアル雇用助成金

- 地域雇用開発助成金

採否の決定

応募があった後は、面接を行い、応募者の採否を決定します。

求人媒体別に選考基準を設けている場合を除いては、ハローワークからの応募につき、特段面接の流れを変更する必要はないでしょう。

人材採用の経験に乏しく、何か選考において悩むことなどがあれば、ハローワークに相談するという選択肢もあります。

なお、ハローワークを通しての応募における選考結果については、必ず本人に直接連絡し、加えてハローワークにも連絡を入れる点に注意が必要です。

求人申込書の項目と書き方

ハローワークの求人申込書は、細かく項目が設定されています。

たくさんの応募に繋げるためにも、書き方を覚えて、求職者の興味を引き出す内容にしましょう。

※募集要項の書き方を解説|求職者が魅力を感じるポイントとは

職種

職種はできるだけ細かく、業務内容がイメージできるように記載します。どのような仕事なのかひと目でわかるよう、具体化しなければなりません。

▼OK

「食材キット販売のルート営業」

「高級紳士服ブランドの販売員」

▼NG

「営業」

「販売員」

「施設スタッフ」

業務内容(仕事の内容)

業務内容もできるだけ具体化しましょう。

該当する職員が担っている作業を細かく書くことで、求職者のスキルと希望する条件にマッチするかひと目で判断できるようになり、応募意欲が高まります。

▼OK

「データ入力・管理」

「Excelでの売上データ管理」

「メールや電話での問い合わせ対応」

「社用車(AT車)の運転業務」

▼NG

「一般事務」

「各種機械操作」

「教育に携わる業務全般」

「指定エリアの営業販促活動」

※求人票の仕事内容の書き方|求職者に魅力が伝わるポイントを解説

賃金・手当

賃金部分は基本給や残業以外にも、労働関連法に基づく各種手当や、事業者が独自で設ける制度まで書いておくと良いでしょう。

とくに重要なのが、自由に書ける「その他の手当等付記事項」という部分です。

労働に対してどのような手当てが用意されているのか、昇給のタイミング、平均月収例などを記しておくと、応募者が検討しやすくなります。

※2024年の最低賃金額は50円UPし、全国平均は1054円。東京は改定後1163円になる見通し

労働時間

就業時間や時間外労働の有無、休憩時間、シフトなどは細かく記入しましょう。

とくに若い世代を求める場合は、ワーク・ライフ・バランスに関わる上記項目が注目されていると考えるべきです。

時間外労働に関する記述は、月平均時間をしっかり記載するのがポイントです。

36協定における特別条項を有にする場合は、忘れずに条件を書いておきましょう。

※労働基準法等の法律における労働時間|人事労務が押さえておきたいポイント

保険、年金、定年等

パート・アルバイトの雇用時など、事業者情報に登録した内容と違う制度を適用する場合は、この欄に記載します。

とくに変更がない場合は、何も書かずに提出して構いません。

求人PR情報

自社の魅力や入社するメリットをかき込めるフリーのメッセージ欄です。

障害者への配慮例やサポート体制も記載できます。

記入するときは、企業理念や求める人物像、入社社員の待遇、残業や休日の考え方、独自の福利厚生、賞与実績、企業の売上や将来の展望、やりがいなど、良い部分をしっかり書きましょう。

求人PRで書ききれない内容があれば、申込書の最後にある、「求人に関する特記事項」にも記載できます。

上手に活用して、伝え漏れがないようにしましょう。

選考方法

選考方法は具体的に、順を追って書きましょう。

書類選考からスタートするのか、面接からなのか、どこで面接をするのか、面接に必要な持ち物、応募書類の取り扱い、担当者情報などが必要です。

記載した選考方法は、ハローワークから求職者へ求人情報を案内するときに考慮されます。

選考について特別に伝えたい内容がある場合は「選考に関する特記事項」に記しましょう。

なお、ハローワーク経由で連絡を受けたい(担当者の連絡先を求職者に開示したくない) 場合は、該当部分を空欄にした上で、ハローワークのスタッフヘ該当情報を伝える必要があります。

※選考基準はどう決める? 重視するべき項目やポイントを解説!

ハローワークに求人掲載するメリット

ハローワークに求人を掲載すると、他の求人媒体を利用したケースと比べて、次のようなメリットが期待できます。

- 採用にかかる費用が安く済む

- 自社求人の露出の機会が多くなる

- 地元で暮らす人材を採用できる

- Web経由での求人掲載期間の延長が容易

- ハローワークを経由して助成金を得られる

採用にかかる費用が安く済む

公的機関として運営されているハローワークでは、基本的にすべてのサービスが無料です。

有料の求人媒体を利用した場合、掲載するだけで一定額の料金が発生し、求人広告がクリックされるたびに料金が発生したりします。

急ぐ場合や特別な条件がある場合は高い効果が期待できますが、上記の事情がないときはハローワークの無料サービスで十分である場合が多々あります。

※【2024年最新】無料で求人掲載できるおすすめ求人広告20選

自社求人の露出の機会が多くなる

ハローワークの何よりのメリットは、求人情報を多くの人に見てもらえることです。

情報に触れる求職者の母数が大きくなり、結果としてより多くの応募者を集めることができます。

実際に、ハローワークは公営の機関として認知度が高く、インターネットサービスの月間アクセス数は7,000万件超にも及びます。

マッチング実績についても「全国の転職者の5人に1人がハローワーク求人経由」だと公表されています(2025年4月23日時点)

【参考】ハローワークでは貴社の人材確保を全力でサポートします(厚生労働省)

地元で暮らす人材を採用できる

地元の人材を希望する事業者にとって、ハローワークはニーズに合うサービスです。

全国に公開される求人サービスとは異なり、地域で生活する求職者だけを集めることができるためです。

地元人材の確保については、ほかの求人企業との競争を避けられる点もメリットです。

求職者がアクセスできる情報は、都市部とそれ以外で格差があり、地域によってはハローワーク求人企業が求職者を独占できる期待があります。

Web経由での求人掲載期間の延長が容易

ハローワークでは、求人情報の公開期間を求職者マイページから容易に延長できるだけでなく、延長の際も料金はかかりません。なお、延長期間できる期間は1か月です。

どの求人広告においても有り得るのが「運用がうまくいかず、応募者が集まるまで時間がかかる」といった状況です。

こうした状況でやむなく広告の掲載期間を延長する場合、民営のサービスでは有料となるのが普通です。

この点、ハローワークは求人企業に優しいサービスだといえます。

ハローワークを経由して助成金を得られる

事業者が受け取れる様々な助成金の中には、ハローワークを経由することで受給できるものも数多く存在します。

例として挙げられるのは、高齢者・障がい者など雇い入れた場合に対象となる「特定求職者雇用開発助成金」です。

そのほかにも、支給要件を満たす対象労働者につき、一定期間・試行的に雇用する事業主が受給できる「トライアル雇用助成金」などがあります。

※【助成金も紹介!】障がい者雇用の進め方やメリット、雇用の際の注意点の解説

ハローワークの求人掲載のデメリット

予算の観点からは非常に魅力的なハローワークですが、訴求に関する機能に乏しい点は否めず、以下のようなデメリットが想定されます。

利用者数が減少している

無料で利用できる転職サイト、転職エージェント、検索エンジン、ダイレクトリクルーティングなど仕事探しの方法が多様化する中で、ハローワークを活用する利用者は減少傾向にあります。

厚生労働省の統計によると、ハローワークの新規求職者数は令和元年は392万人でしたが、令和4年度には382万人と、ハローワークの新規求職者数は年々減少傾向にあります。

それに伴い、就職件数も年々減少している状況です。

年度 | 新規求職申込件数(万人) | 就職件数(万人) |

令和元年度 | 392.8 | 147.4 |

令和2年度 | 385.5 | 122.5 |

令和3年度 | 385.9 | 124.3 |

令和4年度 | 382.1 | 122.6 |

【参考】令和5年 厚生労働省 「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」

求職者も事業者も、全てのサービスを利用するためにはハローワークへ出向く必要があること、ハローワークが近くにない求職者や事業者が多いことも、利用者数減の原因になっていると考えられます。

利用者数が少なければ、採用に繋がる確率も下がってしまいます。

利用してみたけれど手ごたえを感じられない場合は、別の方法も取り入れてみましょう。

掲載できる情報量に限りがある

ハローワークの求人票は、求人掲載企業側で柔軟にフォーマットを変更することができません。

加えて、情報を載せられるスペースも限られていることから、掲載内容の自由度は低いと言わざるを得ないでしょう。

画像も掲載すること自体はできるのですが、枚数や容量などに条件が設けられているため、どうしても求職者に伝わる情報が限られてしまいます。

事前準備や掲載開始に時間を要する

ハローワークに求人を出す際は、最初に事業者情報を登録しなければなりません。

登録を済ませるためには、事業所登録シートに必要事項を記載・提出しなければならず、求人を出すのはその後のプロセスになります。

加えて、求人票の内容が掲載されるまでには、本登録を申請してから2~3日を要し、不備が見つかった場合は期間が延びてしまいます。

そのため、ハローワーク主体で求人情報を掲載する予定の場合、スケジュールにゆとりをもたせて採用活動を進める必要があるでしょう。

求人申込書を書く際のポイント

求人申込書の内容が優れていれば、良い人材に出会いやすくなります。ここでは、あらためて求人申込書の書き方のポイントを整理します。

ポイント1:仕事内容を詳しく記載する

すでに述べたとおり、仕事内容はできるだけ詳細に記入しましょう。

どんな作業をするのか、どんなスキルが必要なのか明確にすることが大切です。

ポイント2:年齢などの希望は現状で知らせる

求人申込書には、年齢や差別に繋がる表現を記載できません。

どうしても必要なときは、企業としての希望ではなく「書籍を取り扱うため重い荷物を運ぶ作業がある」などと現状を伝える文章を添えましょう。

ポイント3:会社の雰囲気や魅力を伝える

会社の雰囲気や入社後にできることは、求職者の興味関心の中心となる事柄です。

キャリアプランや既存社員の成長事例、会社の人材育成のポリシーなどを明記しておくことで、働きたい気持ちを引き出せます。

ポイント4.:ワークライフバランスをアピールする

近年の求職者は、賃金や「やりがい」よりワーク・ライフ・バランスを重視します。

残業時間、テレワークやフレックスタイム制、休業・休暇制度など、働き方の柔軟さがわかる項目はしっかりとアピールしましょう。

ポイント5: 客観的根拠を盛り込む

会社や募集するポストのアピールは、客観性を持ったものにしましょう。

具体的には「離職率の明記」や「ハラスメント対策に関する具体的な取り組みの紹介」などが挙げられます。

これらがわかることで、安心して応募できるようになります。

ポイント6:必要な経験・免許をはっきり書く

応募職種に従事するにあたり、必要とされる経験・免許がある場合は、その旨を明確に記載しておきましょう。

企業と応募者との間で起こり得るミスマッチを防ぐためです。

効率的に採用活動を行ううえで「どんな能力が必要なのか」をはっきりさせるのは重要です。

ポイント7:希望の人物像を特記事項などに記載する

求人条件にかかる特記事項には福利厚生・保険制度が記載されるのが一般的ですが、ここにあえて「希望の人物像」を記載すると求職者の印象に残りやすくなります。

書ききれない場合は、備考欄も使用しましょう。

ハローワークに出した求人が掲載される場所

ハローワークで出した求人が掲載されるのは、現地、公式のインターネットサービス、Indeedの3か所です。

ハローワーク

ハローワークに求人を出すと、手続きを行った拠点に求人情報が掲示されます。

施設にある求人情報端末や掲示板などに公開され、来所した求職者に閲覧されます。

ハローワークインターネット

各地の拠点に加えて、ハローワークインターネットサービスにも求人情報が掲載されます。

求職者はオンラインで好きな場所から利用できるため、求人情報を見てもらえる可能性が高まります。

※ハローワークインターネットサービスとは?事業者にも求職者にも便利なツールを解説

Indeed

ハローワークに出した求人は、求人検索エンジンの「Indeed」にも掲載されます。

Indeedは、インターネット上にある求人情報をまとめて検索できる無料サービスで、幅広い層の求職者から利用されています。

ハローワークインターネットサービスだけでなく、Indeedにも掲載されることで、求職者の目に留まる機会が拡大します。

※Indeed vs ハローワーク|求人はどちらに掲載するのが効果的?

※「応募者対応にスグ使える!メールテンプレート集」

⇒無料ダウンロードはこちらから

まとめ

ハローワークは年間400万人以上の求職者が応募する公共の求人サービスです。

無料で掲載できるため、他の媒体と併用してうまく活用すれば効率的な採用活動ができます。

まずは無料で求人をしたいと考えるならば、ハローワークに行き、事業者登録と求人申込書を出してみましょう。

もしハローワークで希望する人材から応募がない場合、中小企業向けの採用サービス「ワガシャ de DOMO」がオススメです。

自分で求人記事を作成することなく、プロが魅力的な記事を作成、応募効果を高めるための運用をして応募効果を最大化します。

ご興味のある方は、まずは応募単価シミュレーションでどのくらいの実績がでるかを試してみましょう。

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/